考试基本信息

- 考试时间: 2025年12月6日 (周日)

- 考试地点: 全省共设14个考区,考生在户籍或学籍所在地的考区参加考试。

- 考试科目: 共3门,总分300分。

- 素描: 100分

- 色彩: 100分

- 速写: 100分

考试大纲与内容 (核心部分)

2025年的湖南省美术联考大纲延续了往年的基本模式,重点考察学生的基础造型能力和艺术素养。

(图片来源网络,侵删)

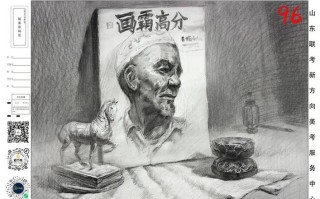

素描 (100分)

- 考试目的: 主要考察考生对形体结构、比例、空间、透视、明暗、质感等方面的理解、认识和表现能力。

- 静物写生或默写: 通常为3-5件不同材质、不同形状的静物组合,如陶罐、水果、蔬菜、书本、衬布等。

- 石膏像写生或默写: 可能是单个石膏像(如阿格里巴、伏尔泰)或石膏组合。

- 人物头像写生或默写: 可能是老年、中年或青年男/女正面或侧面头像。

- 考试形式: 采用写生或默写的形式,2025年具体是写生还是默写,需要根据当年的考题为准,但静物和头像是最常见的考察类型。

- 考试要求:

- 构图完整,比例、透视准确。

- 对形体的结构、空间、体积有充分的理解和表现。

- 明暗关系正确,层次分明,能较好地表现物体的质感。

- 画面整体,主次分明,有较强的表现力。

色彩 (100分)

- 考试目的: 主要考察考生对色彩的感受能力、认识能力和色彩表现能力。

- 静物写生或默写: 通常是4-6件静物组合,包含不同种类的水果、蔬菜、器皿(如陶罐、玻璃杯、金属器皿等),并配有不同颜色和质感的衬布。

- 风景写生或默写: 可能是室内或室外场景,如校园一角、民居等。

- 考试形式: 同样以写生或默写为主,静物色彩是绝对的主流和重点。

- 考试要求:

- 色彩关系正确,色调和谐统一。

- 能准确表现物体的色彩、质感、空间感和光感。

- 笔触肯定、生动,富有表现力。

- 构图完整,画面整体效果好。

速写 (100分)

- 考试目的: 主要考察考生在短时间内捕捉人物形象、动态和场景的综合能力。

- 人物动态写生或默写: 单个人物或组合人物的动态,如站姿、坐姿、劳动场景等。

- 场景速写: 包含人物与环境(如室内、街景)的组合。

- 考试形式: 通常是写生,也可能包含默写部分。

- 考试要求:

- 比例、结构、动态准确。

- 能概括、生动地表现对象的神态和特征。

- 构图完整,主次关系清晰。

- 线条肯定、流畅,有较强的概括能力。

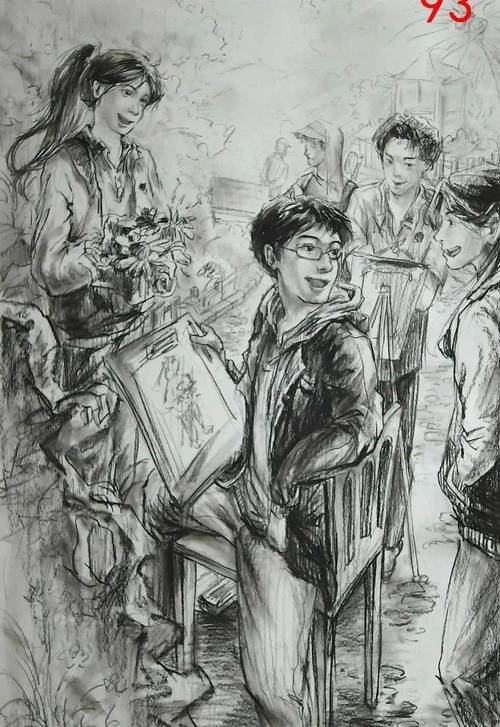

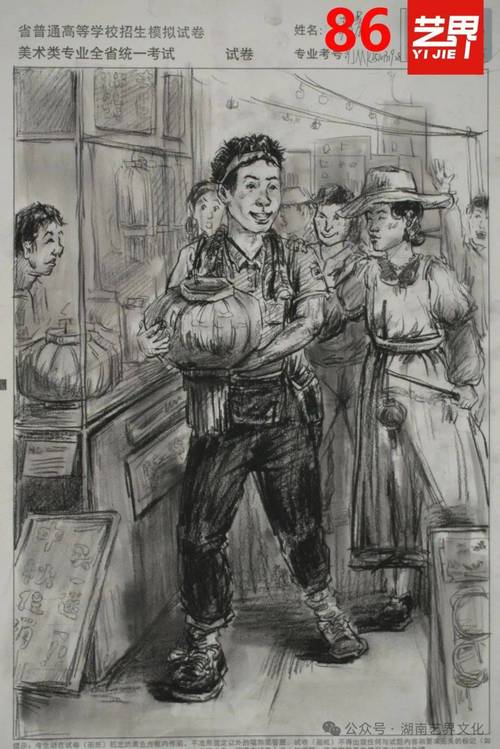

2025年联考真题回顾 (根据考生回忆整理)

虽然官方不会公布标准“真题”,但根据当年大量考生的回忆,2025年湖南省美术联考的考题大致如下:

-

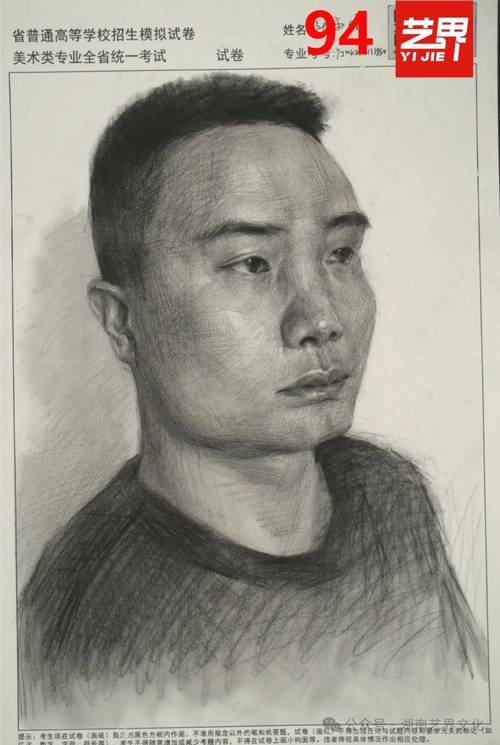

素描考题:

- 默写。

- 要求: 画一个男青年(四分之三侧面),短发,戴眼镜,要求画出头像的完整形象,注重人物的神态和气质表现。

-

色彩考题:

- 默写。

- 要求: 一个浅色陶罐,一个白色瓷盘,一个深色玻璃杯,一个柠檬,三个苹果,两块衬布(一块浅灰色,一块浅蓝色),构图完整,色调和谐。

-

速写考题:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 写生。

- 要求: 画一个站姿的男青年模特,双手自然下垂,身体重心在左腿上,要求画出人物的基本比例、动态和衣纹穿插。

评分标准

联考的评分非常严格和标准化,通常由来自全省各大高校的资深教授组成评卷组,评分主要依据以下几个方面:

- 构图与比例 (约20%): 物体在画面中的位置是否恰当,大小、比例是否准确。

- 造型与结构 (约30%): 对形体结构的理解是否深刻,轮廓是否准确,体积感是否强。

- 明暗与色彩 (约30%):

- 素描: 明暗关系是否正确,黑白灰层次是否分明,空间感是否拉开。

- 色彩: 色调是否统一,色彩关系是否和谐,冷暖、明度、纯度变化是否丰富。

- 质感与细节 (约10%): 对物体表面材质(如陶罐的粗糙、玻璃的光滑)的表现是否到位。

- 画面整体与表现力 (约10%): 画面是否完整、干净,有无“画脏”、“画腻”的情况,个人艺术感受和表现力如何。

重要提示: “干净、完整”是联考的生命线。 即使技巧稍显稚嫩,但画面整洁、关系明确、不犯低级错误(如透视严重错误、色调混乱)的卷子,分数通常会高于那些技巧高超但画面脏乱、花哨的卷子。

考试意义与影响

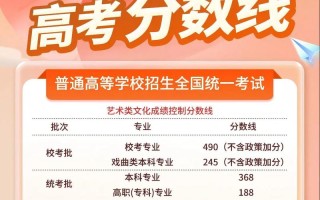

- 资格线: 联考成绩是考生参加校考的“通行证”,只有联考成绩达到湖南省当年划定的专业合格线(通常称为“资格线”),才有资格报名参加省外院校的美术校考。

- 录取依据: 对于承认湖南省美术联考成绩的省内外高校(尤其是省内所有本科院校),联考成绩是录取的主要专业依据,文化课和专业课成绩按一定比例折算后,从高到低择优录取。

- 风向标: 联考的难度和风格直接影响着整个湖南省高三美术生的备考方向,它更侧重于基础,要求学生具备扎实的造型能力和基本的审美素养,而不是追求过于风格化或怪异的“应试技巧”。

2025年湖南省美术联考作为一次重要的省级专业考试,其核心在于考察学生的基本功,对于准备参加类似考试的学生来说,经验教训是:

- 回归基础: 紧扣素描、色彩、速写的基础训练,反复练习。

- 重视默写: 湖南联考默写概率较高,平时要加强记忆和默写能力训练。

- 保持画面整洁: “画如其人”,一个干净、完整的画面能给评卷老师留下极佳的第一印象。

- 模拟实战: 在考前严格按照考试时间和要求进行模拟训练,适应考试节奏。

希望这份详细的回顾能对你有所帮助!

(图片来源网络,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。