山西省没有统一的“航空专业”联考。

(图片来源网络,侵删)

所谓的“联考”通常指美术、音乐、舞蹈、书法等艺术类专业的全省统一考试,航空专业(如飞行技术、空中乘务、航空服务与管理等)不属于艺术类联考范畴,因此没有“航空专业联考分数线”。

航空专业的录取主要分为以下两大类,它们的分数线和录取方式完全不同:

第一类:飞行技术专业(飞行员培养)

这是最“硬核”的航空专业,招生院校主要是中国民航飞行学院、中国民航大学、南京航空航天大学等。

招生方式:

(图片来源网络,侵删)

- 提前单招: 这是最主要的方式,高校会自行组织报名、体检、背景调查、心理测试和面试,只有通过了这些环节,考生才有资格填报该院校的飞行技术专业志愿。

- 文化课要求: 对文化课成绩有明确且较高的要求,通常是二本线(特殊类型招生控制线)的65%或85%(具体比例当年会公布),如果某年特殊类型招生控制线是500分,那么要求可能是 500 * 65% = 325分。

- 高考成绩要求: 高考总分必须达到学校划定的最低控制线,并且从高到低择优录取。

如何查询分数线:

- 查询途径: 您需要查询的是“中国民航飞行学院”、“南京航空航天大学”等目标院校在山西省的‘飞行技术专业’录取分数线。

- 查询方法:

- 访问学校官网: 进入目标院校的招生网,找到历年分省分专业录取分数统计表。

- 关注官方发布: 关注学校招生办公室的微信公众号或官网公告,每年录取结束后都会公布详细数据。

- 重要提示: 飞行技术专业的分数线每年波动较大,因为它不仅看分数,更看体检和背景调查的通过情况,即使分数达到了往年水平,如果当年体检要求更严或竞争更激烈,也可能不被录取。

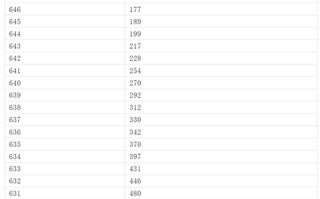

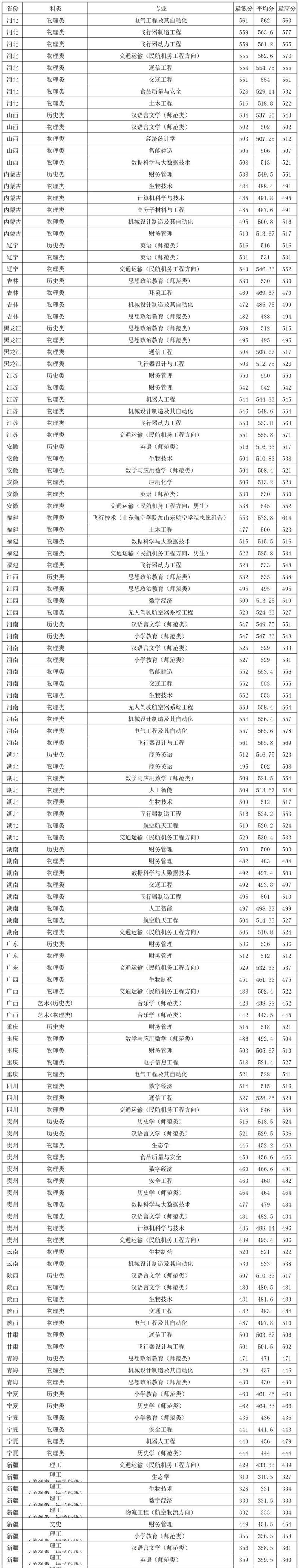

近年参考(以中国民航飞行学院为例):

- 2025年,中国民航飞行学院在山西的飞行技术专业(理科)录取最低分大约在420-450分左右(具体含政策性加分)。

- 这个分数远高于山西省的二本线(2025年理科二本线为396分),体现了其“过线+体检+择优”的录取特点。

第二类:航空服务与管理类专业(如空中乘务、民航运输等)

这类专业通常设在本科院校的二本批次或专科批次,对考生的身体条件(如身高、视力、有无疤痕等)有一定要求,但不像飞行员那样严苛。

招生方式:

(图片来源网络,侵删)

- 普通高考招生: 大部分专业通过普通高考,按照文化课成绩从高到低录取。

- 部分院校组织校考/面试: 很多院校(尤其是本科和专科院校)在录取前会组织面试,考察学生的形象气质、语言表达、沟通能力等,面试合格后,才能报考该校该专业。

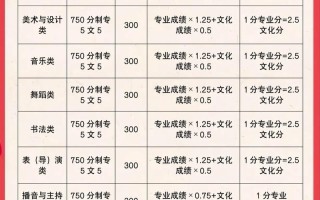

- 艺术类招生(较少): 极少数院校的“空中乘务”专业可能会在艺术类(播音与主持艺术或表演类)下招生,但这不是主流。

如何查询分数线:

- 查询途径: 您需要查询的是开设了航空服务类专业的本科或专科院校,在山西省的对应专业录取分数线。

- 查询方法:

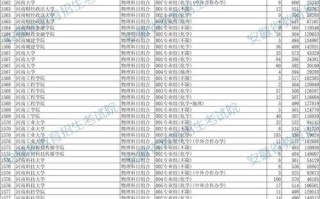

- 本科批次: 查询目标院校在山西省“二本A/B类”的录取最低分,太原工业大学的航空服务与管理专业(本科)。

- 专科批次: 查询目标院校在山西省“专科(高职)批”的录取最低分,山西旅游职业学院的空中乘务专业(专科)。

- 查询渠道:

- 山西省招生考试管理中心官网: 查看历年普通高校招生录取最低控制分数线和各院校投档线。

- 目标院校招生网: 查看历年分省分专业录取分数。

- 第三方教育平台: 如“掌上高考”、“高考志愿填报指南”等APP。

近年参考(山西省内院校):

- 本科(二本批次):

- 省内开设相关专业的本科院校较少,分数线通常在二本线附近或略高,2025年山西理科二本线为396分,相关本科专业录取线可能在400-430分左右。

- 专科(高职批次):

- 这是航空服务类专业招生的主要批次,开设院校较多。

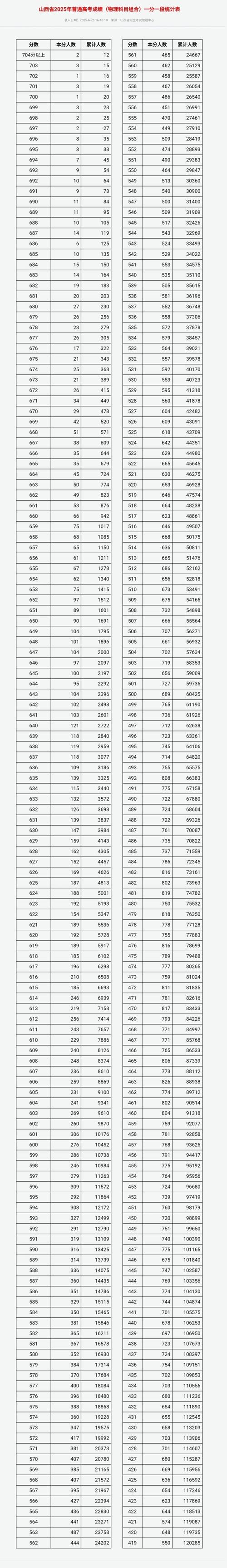

- 2025年山西省专科(高职)批最低控制线为文科300分,理科300分。

- 热门院校的航空服务类专业录取线会远高于省控线,可能在350-400分甚至更高,而一些相对冷门或地理位置较远的院校,录取线可能就在省控线附近。

总结与建议

为了给您一个清晰的答案,请按照以下步骤操作:

-

明确专业方向:

- 想当飞行员? -> 查询“飞行技术专业”,关注中国民航飞行学院、中国民航大学等高校的提前单招简章和录取线。

- 想当空乘、地勤等? -> 查询“空中乘务”、“航空服务与管理”等专业,关注本科二本院校或专科高职院校的录取线。

-

确定查询目标:

- 飞行员: 目标是 “XX大学 202X年飞行技术专业在山西录取分数线”。

- 空乘/服务: 目标是 “XX大学 202X年在山西二本/专科批次的录取分数线” 或 “XX专业 202X年在山西的录取分数线”。

-

利用正确渠道:

- 官方渠道最可靠: 山西省招生考试管理中心官网、目标高校的招生信息网。

- 咨询专业人士: 直接致电目标高校的招生办公室进行咨询。

请务必注意: 2025年的分数线要以当年官方公布为准,以上信息仅为近年情况的参考,每年的试卷难度、招生计划、报考人数都会影响最终分数线。

标签: 山西航空专业联考分数线 2024山西航空类联考录取线 山西航空专业招生分数要求

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。