山东省美术联考的合格率非常高,通常稳定在95%以上,这意味着,只要考生认真备考,付出了努力,通过联考(拿到合格证)的难度相对较低。

请注意: “合格”只是第一步,它只是获得了报考省内及省外承认山东联考成绩的院校的“入场券”,真正的竞争在于联考排名,以及最终能被好大学录取的综合分排名。

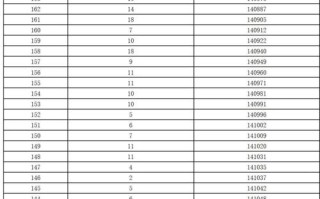

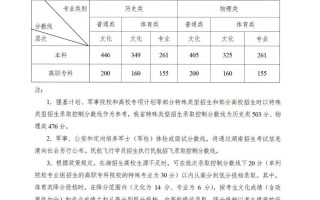

近年山东省美术联考合格率数据

根据山东省教育招生考试院公布的数据,近几年的合格率情况如下:

-

2025年:

- 报考人数:约6.2万人

- 合格人数:约5.9万人

- 合格率:约95.2%

-

2025年:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 报考人数:约6.5万人

- 合格人数:约6.2万人

- 合格率:约95.4%

-

2025年:

- 报考人数:约6.7万人

- 合格人数:约6.4万人

- 合格率:约95.5%

从数据可以看出:

- 报考人数:近年来,山东省美术联考的报考人数在6万到7万之间徘徊,是全国美术高考生最多的省份之一,竞争非常激烈。

- 合格率稳定:合格率常年稳定在95%左右,这是一个非常高的比例,这说明绝大多数考生都能达到基本的合格线。

为什么合格率这么高?

- 考试定位:美术联考(统考)的主要目的是“基础性、普及性”的选拔,它考察的是考生是否掌握了美术与设计类专业所需的基本技能和素养,而不是选拔顶尖的艺术人才,及格线设置得相对合理,让大部分努力过的学生都能通过。

- 保障生源:高合格率保证了省内各大高校(如山东艺术学院、山东工艺美术学院等)以及承认山东联考成绩的省外高校有充足的生源可供选择。

- 分流作用:联考起到了重要的“分流”作用,它为那些文化课和专业课基础相对普通的学生提供了一个进入大学艺术类专业学习的机会,而把更高层次的选拔任务交给了后续的校考和最终的录取环节。

考生和家长需要关注的重点(比合格率更重要!)

对于考生而言,仅仅“合格”是远远不够的,以下三个指标才是决定你未来能上什么大学的关键:

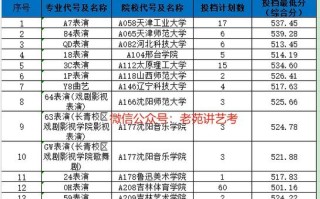

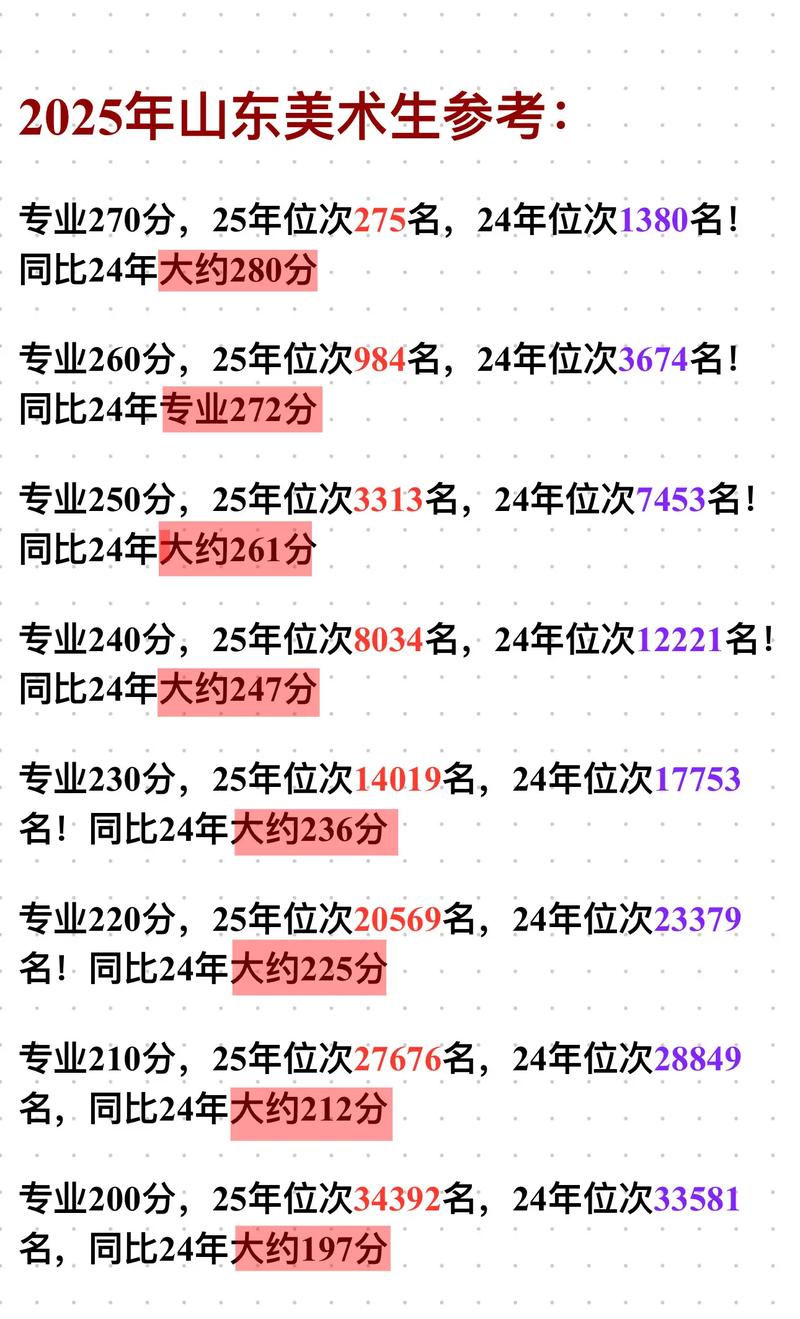

联考成绩排名

联考成绩公布时,除了分数,更重要的是你的全省排名,因为绝大多数院校(尤其是省内院校)在录取时,是按招生计划数的倍数(通常是1:1.5或1:4)来划定投档线的,也就是说,你的排名决定了你是否能进入某所院校的投档范围。

- 例如:某大学在山东计划招100人美术生,它可能会按综合分从高到低,对前150名(1:1.5)的考生进行投档,如果你的排名是160名,即使你的分数比第150名高一点点,也无法被这所大学投档。

综合分

山东省艺术类录取采用“综合分”,计算公式为:

综合分 = 专业成绩 × 750 ÷ 300 + 文化成绩 × 0.7

解读:

- 专业成绩权重高:专业成绩的折算系数(750/300=2.5)大于文化成绩的权重(0.7),说明在山东省,美术联考专业分在录取中占据绝对优势。

- 文化课也不能忽视:随着艺考改革,文化课要求逐年提高,一个高的文化分可以在综合分中为你带来可观的提升,尤其在专业分差距不大的情况下。

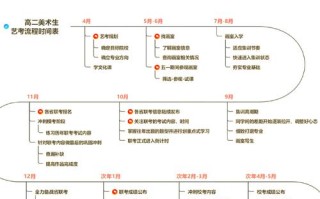

校考资格

虽然大部分院校承认联考成绩,但顶尖的艺术院校(如中央美术学院、中国美术学院等)和一些独立设置的本科艺术院校仍需参加校考,想参加校考,前提是联考成绩必须合格,联考是通往顶尖艺术殿堂的必经之路。

总结与建议

- 心态放平:对于山东美术生来说,联考的合格压力不大,关键在于认真对待,扎实备考,确保拿到一个不错的分数和排名。

- 目标明确:不要只盯着“合格线”,要以“争取高分、超越对手”为目标,你的目标是在全省数万名考生中脱颖而出。

- 文化课同步抓:从现在开始,就要高度重视文化课的学习,在保证专业集训效果的同时,尽可能多地复习文化课,为最后冲刺综合分打下坚实基础。

- 关注排名:成绩公布后,第一时间查询自己的全省排名,并根据排名来定位自己可以报考的院校范围,制定合理的志愿填报策略。

山东省美术联考的合格率是一个“纸面数据”,真正决定你命运的,是你在其中的相对位置(排名)和最终的综合分,祝所有山东美术考生备考顺利,金榜题名!

标签: 山东美术联考合格率数据 山东美术联考通过率多少 山东美术联考合格率高吗