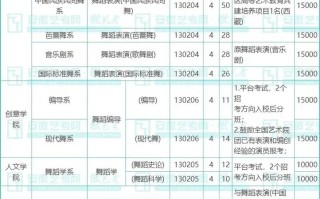

贺州学院舞蹈专业的录取分数线主要由文化分和专业分两部分构成,通常采用“文化分过线,按专业分从高到低录取”的模式。

(图片来源网络,侵删)

以下是详细的解读和获取准确信息的方法:

核心录取规则(非常重要)

在查询分数线之前,您必须先了解贺州学院舞蹈专业的录取原则,不同年份可能会有微调,但大体遵循以下两种模式之一:

-

专业分优先(最常见):

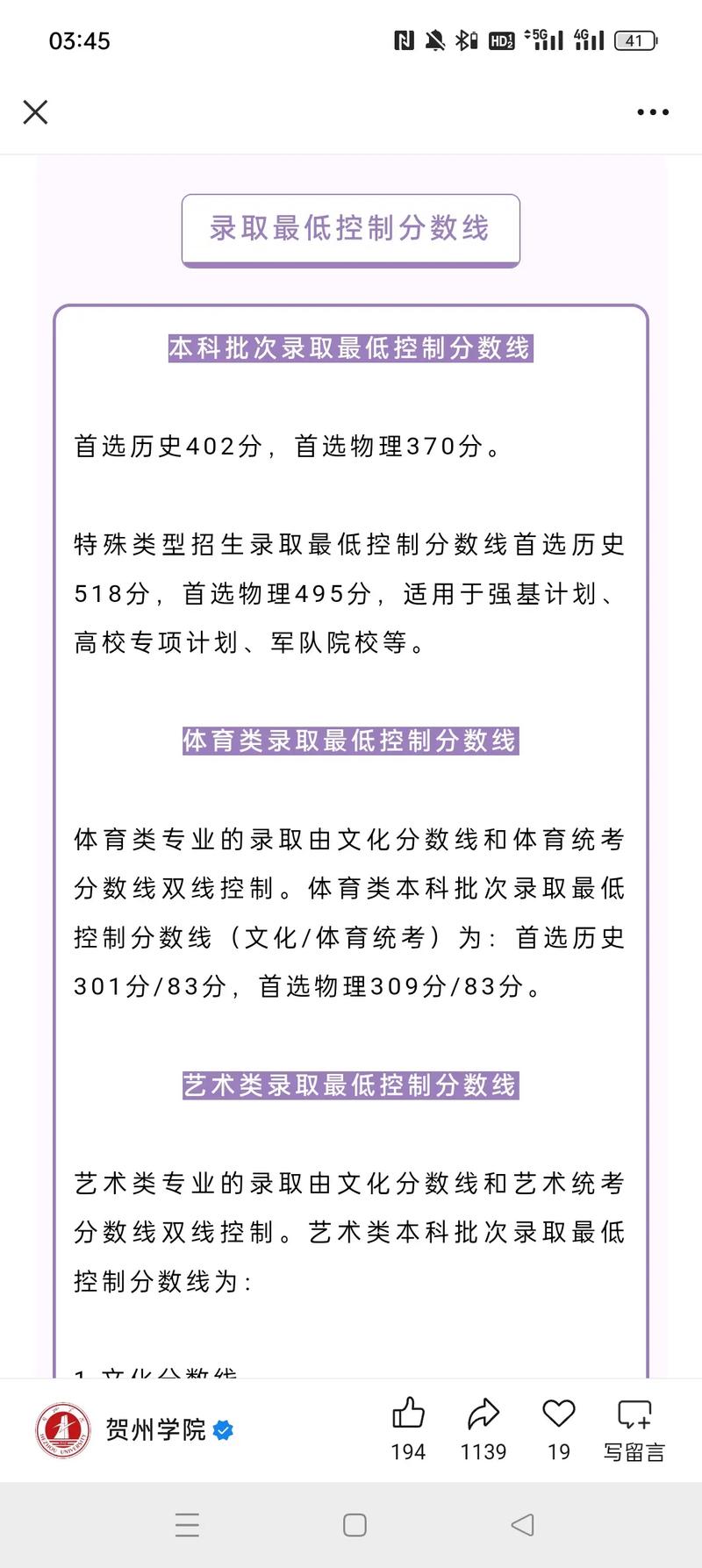

- 要求:考生的文化课成绩必须达到所在省份艺术类本科的最低控制线(即“文化线”)。

- 录取:在文化分过线的考生中,按照专业校考成绩或省级统考成绩从高到低进行排序,择优录取。

- 简单来说:专业分越高,录取机会越大。 这是艺术类专业最常见的录取方式。

-

综合分优先:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 要求:考生的文化课和专业课成绩都需要达到省定的最低控制线。

- 录取:将文化分和专业分按照一定的权重(文化分占40%,专业分占60%)相加,计算出综合分,然后按综合分从高到低排序录取。

- 计算公式示例:综合分 = 文化分 × 40% + 专业分 × 60% (具体权重请以当年招生简章为准)。

对于贺州学院,您需要重点查询其《招生章程》,确认具体采用的是哪种录取规则,这是理解分数线的关键。

如何查询准确的分数线?

最准确、最权威的信息来源永远是官方渠道,以下是您需要查询的具体内容:

查看贺州学院官方发布的招生简章

这是最重要的第一步,招生简章会详细说明:

- 招生计划:当年舞蹈专业在您所在省份招多少人。

- 录取规则:明确是按专业分还是综合分录取,以及具体的计算方法。

- 专业考试要求:是承认省级统考成绩还是需要参加学校组织的校考。

- 往年录取数据:简章中通常会提供过去2-3年的录取分数线,作为最重要的参考。

查询路径:

(图片来源网络,侵删)

- 贺州学院招生信息网:这是最官方的渠道,请直接搜索“贺州学院招生信息网”进入官网,查找最新的招生简章。

- 贺州学院官网:在官网的“招生就业”栏目下也能找到相关信息。

查看您所在省份的《招生考试报》或官方报考指南

每个省份的教育考试院都会出版当年的招生计划册或报考指南,上面会列出贺州学院舞蹈专业在您省份的具体招生人数、科类以及参考的分数线。

查询往年的录取数据(作为参考)

虽然每年的分数线都会有波动,但往年的数据非常有参考价值,您可以在贺州学院招生信息网的“历年数据”或“录取查询”栏目中找到。

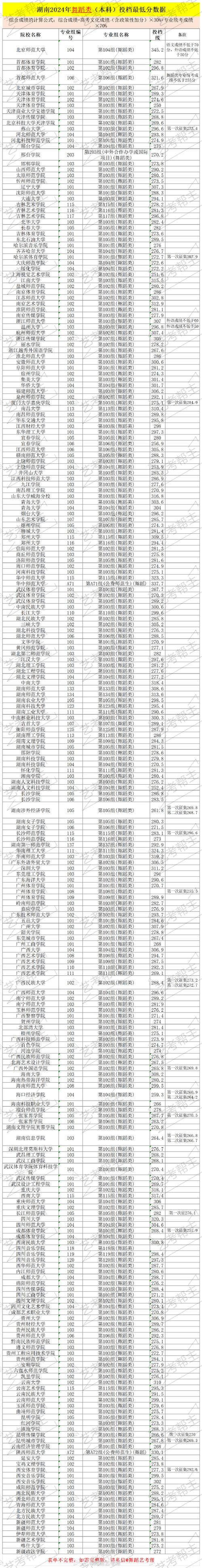

以2025年广西壮族自治区为例(数据供参考,请务必以官方为准):

| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低录取综合分 | 文化分最低分 | 专业分最低分 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025 | 广西 | 舞蹈表演 | 艺术文 | 30 | 25 | 282 | 67 |

| 2025 | 广西 | 舞蹈表演 | 艺术理 | 10 | 85 | 275 | 67 |

- 注意:这个“综合分”是广西省艺术类招生的统一计算公式(综合分 = 文化总分 × 30% + 专业总分 × 70%),贺州学院是按照这个综合分来排序录取的。

- 从数据可以看出:

- 综合分是决定录取的关键。

- 专业分(226.67分)相当于一个门槛,所有被录取的考生专业分都达到了这个水平。

- 文化分也需要过省线(2025年广西艺术类文化线为艺术文282分,艺术理261分),录取考生的文化分也都在线上。

总结与建议

- 第一步:立即访问贺州学院招生信息网,下载并仔细阅读2025年的《招生简章》,这是所有信息的源头。

- 第二步:在简章中找到“录取规则”部分,确认是按专业分还是综合分录取。

- 第三步:参考简章中提供的往年录取数据,结合您自己所在省份的省控线,来评估自己的竞争力。

- 第四步:如果您是广西考生,请直接参考上表的模式来理解,如果是外省考生,请务必查找贺州学院在您省份的招生计划,看它承认的是哪个成绩(统考/校考)以及具体的录取公式。

- 最后:分数线每年都会因报考人数、试题难度等因素浮动,所以最好的策略是“专业分和文化分两手抓,尽可能把专业分考高”,因为在大多数情况下,专业分是决定性的优势。

祝您备考顺利,成功考入贺州学院!

标签: 贺州学院舞蹈专业录取分数线 贺州学院舞蹈艺考分数线 贺州学院舞蹈专业多少分能上

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。