郑州轻工业大学作为一所非独立设置的本科艺术院校,其美术类专业的录取规则通常是 “文化课过线,按专业课成绩从高到低录取” 或 “文化课与专业课成绩相加排序录取”,分数线会因省份、招生专业以及当年的报考人数和考生水平而有所不同。

(图片来源网络,侵删)

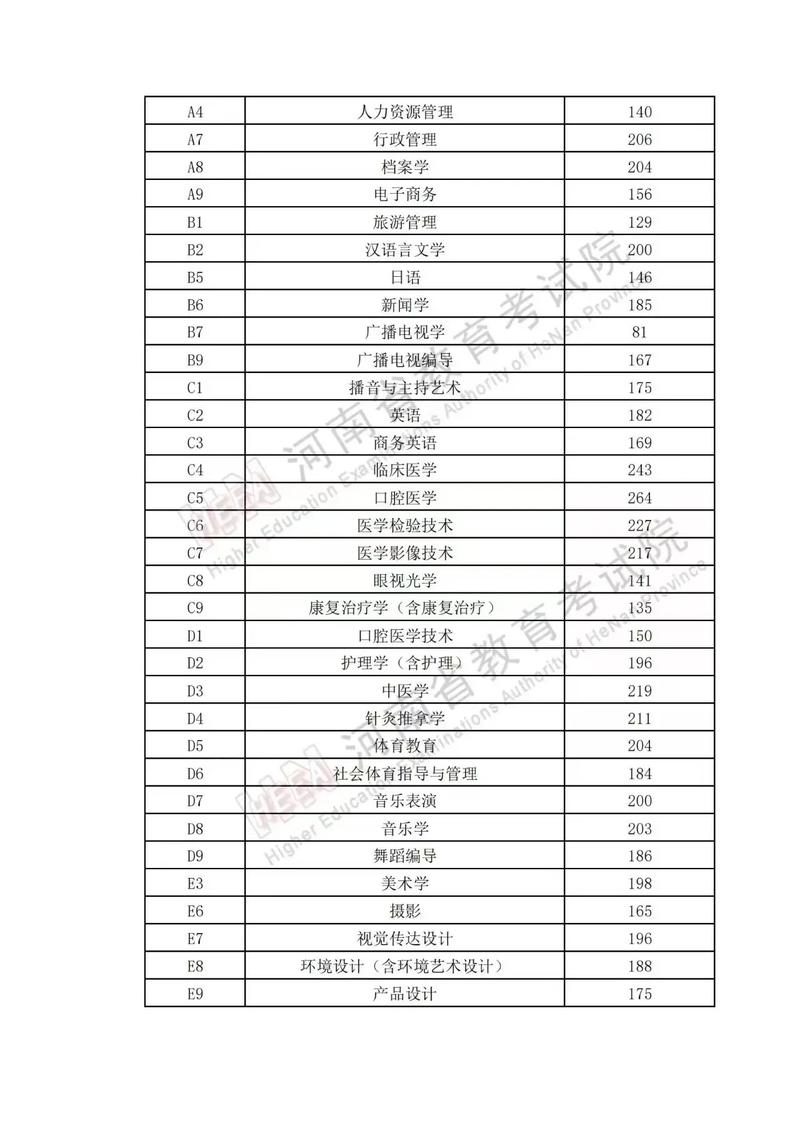

以下是2025年郑州轻工业大学美术类专业在部分主要省份的录取分数线汇总:

核心摘要

- 录取规则:大部分省份采用 专业课成绩排序 的录取方式。

- 关键分数:最重要的分数是 专业课的最低录取分,其次是文化课的省控线。

- 数据来源:以下数据综合整理自各省级招生办公室和学校官方发布的招生信息,可能存在细微差异,仅供参考。

分省份录取分数线详情

河南省本省

作为河南省内高校,河南的招生计划最多,数据也最具代表性。

- 招生专业:设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计)、动画、绘画。

- 录取规则:河南省美术类实行平行志愿,投档规则为“专业分排序”。

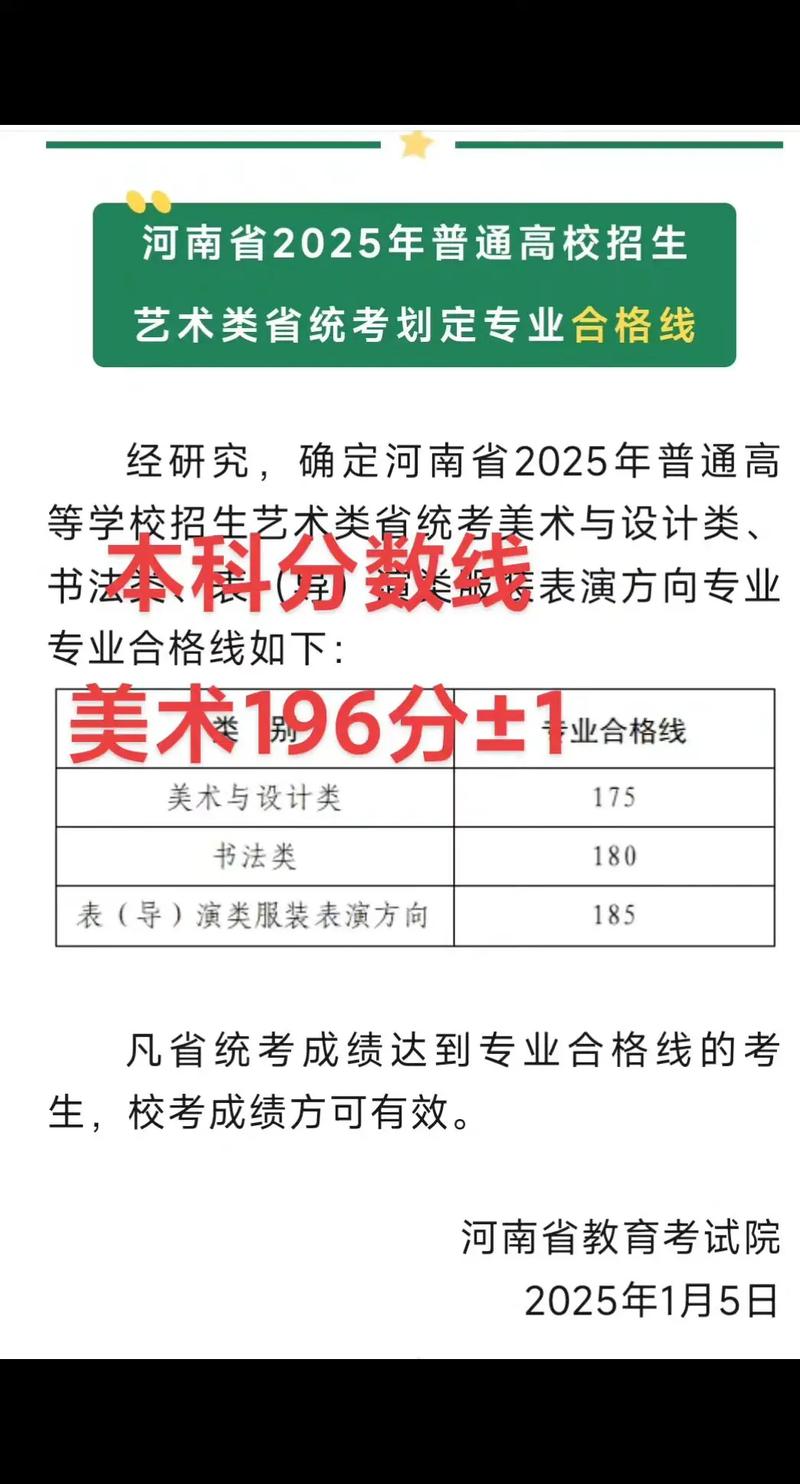

- 专业课(美术统考)最低录取分:238分。

这意味着,2025年河南省考生,只要你的美术统考成绩达到或超过238分,且文化课过了本科线,就具备了被郑轻大录取的资格,最终录取的考生中,最低的专业课分就是238分。

- 文化课要求:文化课需达到河南省当年美术类本科文化课控制线。

河北省

- 招生专业:设计学类、动画、绘画。

- 录取规则:河北省实行平行志愿,投档规则为“专业分排序”。

- 专业课(美术联考)最低录取分:230分。

- 文化课要求:文化课需达到河北省当年美术类本科文化课控制线。

山东省

- 招生专业:设计学类、动画、绘画。

- 录取规则:山东省实行平行志愿,投档规则为“专业分排序”。

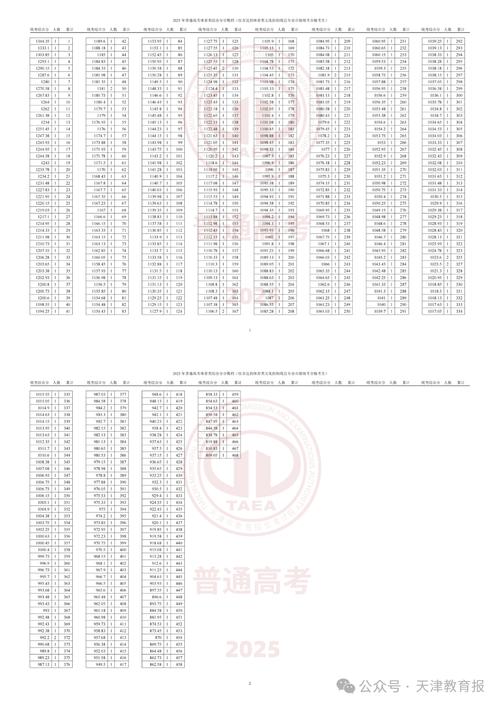

- 专业课(美术统考)最低录取分:67分(折算成750分制)。

- 文化课要求:文化课需达到山东省当年美术类本科文化课控制线。

山西省

- 招生专业:设计学类、动画、绘画。

- 录取规则:山西省实行非平行志愿,按“专业课成绩排序”录取。

- 专业课(美术联考)最低录取分:33分(山西省美术联考满分300分)。

- 文化课要求:文化课需达到山西省当年美术类本科文化课控制线。

安徽省

- 招生专业:设计学类、动画、绘画。

- 录取规则:安徽省实行非平行志愿,按“专业课成绩排序”录取。

- 专业课(美术统考)最低录取分:640分(安徽省美术统考满分700分)。

- 文化课要求:文化课需达到安徽省当年美术类本科文化课控制线。

江苏省

- 招生专业:设计学类、动画、绘画。

- 录取规则:江苏省实行非平行志愿,按“专业课成绩排序”录取。

- 专业课(省统考)最低录取分:530分(江苏省美术统考满分475分,此分应为原始分)。

- 文化课要求:文化课需达到江苏省当年美术类本科文化课控制线。

重要提示

- 分数线是动态变化的:每年的分数线都不是固定的,它取决于当年该省所有报考该校考生的整体水平,分数高低直接影响了当年的录取难度。

- 关注“最低分”和“平均分”:

- 最低分:是当年被录取的最后一名考生的分数,是门槛参考。

- 平均分:更能反映该校该专业的整体生源质量,通常比最低分高一些,更具参考价值,2025年部分省份的录取平均分大约在260-280分(河南)。

- 核对官方信息:以上数据为综合整理,最准确的信息请查阅以下官方渠道:

- 郑州轻工业大学招生办公室官网:通常会公布历年分专业录取分数。

- 河南省教育考试院:或您所在省份的招生考试院官网,会公布所有高校在该省的投档线和录取情况。

- 学校更名:郑州轻工业大学已于2025年正式更名为“郑州轻工业大学”,请留意信息时效性。

希望这份详细的整理对您有帮助!如果您需要了解其他年份或其他省份的信息,可以随时提问。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

标签: 2025郑州轻工业美术录取线 2025郑州轻工业美术文化课分数线 2025郑州轻工业美术专业分数线

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。