南京艺术学院舞蹈校考 综合指南

南京艺术学院作为中国六大艺术学院之一,其舞蹈表演专业在国内享有很高的声誉,师资力量雄厚,教学体系完善,其舞蹈校考竞争也异常激烈,被称为“艺考小清华”之一,难度较大。

(图片来源网络,侵删)

报考条件

在准备报考之前,请务必确认自己是否符合基本要求:

- 基本资格:遵守中华人民共和国宪法和法律,高级中等教育学校毕业或具有同等学力,身体健康。

- 年龄要求:通常要求不超过22周岁(具体年份请参考当年招生简章)。

- 专业条件:

- 舞蹈表演专业:要求考生具备较好的身体条件(身高、比例、形象等)和扎实的舞蹈基本功。

- 舞蹈编导专业:除了舞蹈基本功,更看重考生的舞蹈想象力、创造力和编构能力。

- 文化课要求:艺考生的文化课成绩也是录取的重要依据,需要达到所在省份艺术类本科的最低控制线。

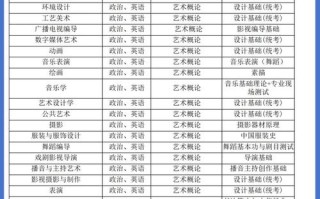

专业设置与考试内容

南艺舞蹈类专业主要分为 舞蹈表演 和 舞蹈编导 两个方向,考试内容有所不同。

(一) 舞蹈表演专业

这个专业更侧重于舞台表演能力,对“跳”的要求非常高。

-

初试 (通常为线上考试)

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 自我介绍:简短、清晰地介绍自己的基本情况。

- 舞蹈基本功展示:

- 软开度:横叉、竖叉、下腰、抱腿等。

- 技术技巧:跳、转、翻类技巧,大跳、倒踢紫金冠、平转、点翻、串翻、毯技(小翻、前桥、后桥等)。

- 要求:动作标准、稳定、有爆发力。

-

复试 (通常为现场考试)

- 剧目表演 (核心环节):

- 时长:准备一支2-3分钟的独舞剧目。

- 舞种:古典舞、民族民间舞、现代舞、芭蕾舞均可。建议选择自己最擅长、最能展现个人特色的舞种。

- 要求:情感饱满、表现力强、技术技巧运用恰当、与音乐契合度高,考官非常看重舞蹈的“韵味”和“感染力”。

- 即兴表演:

- 考官会播放一段音乐,考生根据音乐即兴表演。

- 要求:能快速理解音乐风格、节奏和情绪,并用舞蹈语汇进行表达,考察的是考生的舞蹈素养、反应能力和创造力。

- 舞蹈模仿:

- 考官现场示范一小段舞蹈动作(通常8-16个八拍),考生进行模仿。

- 要求:动作记忆能力强、模仿准确、身体协调性好。

- 剧目表演 (核心环节):

(二) 舞蹈编导专业

这个专业不仅要求会跳,更要求会“想”、会“编”。

-

初试 (通常为线上考试)

- 自我介绍。

- 舞蹈基本功展示:同舞蹈表演专业,要求具备完成技术技巧的能力。

- 作品阐述 (或创作阐述):

- 可能要求考生介绍自己准备的剧目,或者阐述一个自己对舞蹈创作的想法。

- 要求:逻辑清晰,语言表达流畅,能体现自己的创作思路和审美。

-

复试 (通常为现场考试)

- 命题编舞 (核心环节):

- 考官会给出一个主题(如:春天、离别、一件物品等)、一段音乐或一个关键词。

- 考生有15-30分钟的准备时间,然后进行2-3分钟的舞蹈展示。

- 要求:立意新颖、结构完整、动作设计有创意、能准确表达主题,这是编导专业最重要的考察点。

- 舞蹈表演:

同样需要准备一支自备剧目,考察舞蹈表现力。

- 即兴表演:同舞蹈表演专业,但更看重编舞的潜力。

- 命题编舞 (核心环节):

报考流程与时间节点

(以下为往年参考,请务必以当年南京艺术学院招生官网发布的《招生简章》为准!)

- 简章发布:通常在每年 11月底至12月初,南艺会官网发布当年的艺术类招生简章。

- 网上报名:简章发布后,考生需在规定时间内(通常12月中下旬)登录南艺本科招生网进行网上报名、缴费、上传材料(线上考试用)。

- 线上初试:通常在 1月上旬 进行,考生需在指定时间、地点,通过网络平台进行线上考试。

- 现场复试名单公布:线上初试结束后约1-2周,公布进入复试的考生名单。

- 现场复试:通常在 2月中下旬至3月初 进行,考生需携带身份证、准考证等材料,前往南京艺术学院现场参加考试。

- 成绩公布:考试结束后约1个月左右,会在官网公布专业合格名单。

备考建议

- 吃透简章:这是备考的“圣经”,逐字逐句阅读,明确专业要求、考试内容、时间节点、材料准备等所有细节。

- 专业能力提升:

- 剧目打磨:自备剧目是你的“王牌”,选择一个能充分展示你优势的剧目,并且要反复练习,做到滚瓜烂熟,情感投入,音乐剪辑要专业,与舞蹈节奏完美匹配。

- 基本功强化:每天坚持基本功训练,软开度和技术技巧不能松懈,这是所有舞蹈考试的基石。

- 即兴能力训练:多听不同风格的音乐,尝试跟着音乐即兴起舞,可以找老师进行模拟考试,锻炼自己的快速反应和编创思维。

- 编导专业专项:如果是报考编导,要多看优秀的舞蹈作品(舞剧、晚会作品等),学习他人的编舞手法,尝试用手机记录自己的灵感和小片段,培养“舞蹈日记”的习惯。

- 形象管理:保持良好的体态和身材,考试时妆容精致,发型整洁,服装合身且能突出舞蹈风格。

- 心态调整:艺考不仅是专业的比拼,也是心态的较量,保持自信、从容、积极的心态,考试时不要紧张,把每一次展示都当作一次与考官的交流,享受舞蹈本身。

重要信息渠道

- 官方网站:南京艺术学院本科招生网 - 所有招生信息、报名入口、成绩查询都以此为准。

- 官方微信公众号:关注“南京艺术学院本科招生”或“南艺招生”,获取最新资讯和提醒。

- 咨询:如遇疑问,可拨打招生简章上公布的咨询电话。

祝您备考顺利,在南京艺术学院的舞蹈校考中取得优异成绩,成功上岸!

标签: 舞蹈校考竞争激烈程度 南京舞蹈校考通过率

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。