核心摘要

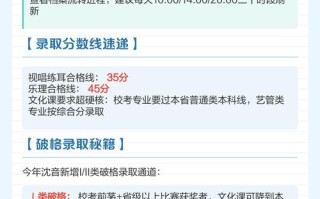

2025年,四川音乐学院的录取遵循“文考成绩过线,专业成绩排序”的基本原则,对于绝大多数音乐表演类专业,专业成绩是决定性因素,文化课成绩只作为“门槛”,达到四川省当年划定的艺术类本科控制线即可。

(图片来源网络,侵删)

关键点:

- 专业为王:专业分排名越高,录取机会越大,尤其是在热门专业和报考人数多的校区(如新都校区)。

- 文化课是门槛:只要文化分过线,主要看专业排名。

- 校区差异:成都武侯校区(戏剧影视学院等)和新都校区(音乐学院、舞蹈学院等)的录取分数线和专业竞争程度存在差异。

- 按专业排名录取:大部分专业是按专业分从高到低录取,而不是按综合分(专业分+文化分)。

录取原则详解

这是理解川音录取逻辑的核心,2025年的原则主要分为以下几类:

按专业成绩排名录取(最常见)

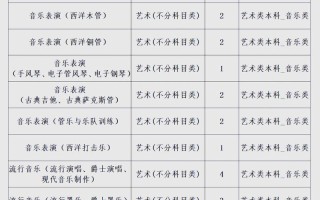

- 适用专业:音乐表演(声乐、器乐)、作曲与作曲技术理论、音乐学(理论)、音乐表演(歌剧音乐剧)等绝大多数音乐类专业。

- 录取规则:

- 考生的文化课成绩必须达到四川省当年艺术类本科最低录取控制分数线。

- 在文化课合格的考生中,按照专业考试成绩从高到低择优录取。

- 简单来说:只要你的文化分过了省线,你的专业分在所有报考该专业的考生里排名靠前,你就能被录取,你的文化分高低不影响你在专业排序中的位置,只要过线即可。

按综合分排名录取(部分专业)

(图片来源网络,侵删)

- 适用专业:部分音乐学专业(如音乐传播、艺术管理等)、录音艺术、舞蹈编导等专业可能会采用综合分。

- 计算公式:综合分 = 专业分 × 权重 + 文化分 × 权重

- 常见的计算方式为:综合分 = 专业分 × 70% + 文化分 × 30% 或 专业分 × 60% + 文化分 × 40%。

- 具体权重需查阅当年《招生简章》的官方说明。

- 录取规则:文化课和专业成绩都需过线,然后按综合分从高到低录取。

按文化成绩排名录取(极少数)

- 适用专业:极少数对文化素养要求极高的理论类专业,或者当年有特殊规定的专业。

- 录取规则:专业成绩合格后,按文化课成绩从高到低录取,这种情况在音乐类专业中非常少见。

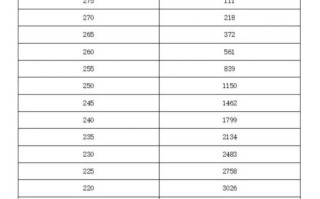

2025年四川省录取分数线参考

以下是2025年川音在四川省的文化课最低控制分数线和部分热门专业校考合格线/录取线的参考数据,这只是一个大致范围,具体到每个专业的最终录取名次分数线会因报考人数的波动而变化。

文化课最低控制线(四川省艺术类本科)

- 文科:380分

- 理科:350分 这是所有艺术类考生报考川音本科的“入场券”,无论你的专业分多高,文化分没达到这个线,都没有资格参与录取。

部分专业校考合格线/录取参考线(以新都校区为例)

| 专业名称 | 专业方向 | 校考合格线参考 | 录取情况说明 |

|---|---|---|---|

| 音乐表演 | 美声唱法 | 260 - 280 分 | 专业排名是关键,招15人,那么排名第15名的考生分数就是当年的实际录取线。 |

| 民族唱法 | 265 - 285 分 | 竞争异常激烈,尤其是一些热门乐器,如钢琴、小提琴等。 | |

| 钢琴 | 270 - 290 分 | 顶尖考生的分数会非常高,录取线也水涨船高。 | |

| 小提琴 | 275 - 295 分 | 录取时不仅看总分,有时也会看主科(主修乐器)的单项分数。 | |

| 二胡 | 260 - 280 分 | 各个乐器的排名和录取情况不同,需要具体分析。 | |

| 音乐学 | 理论作曲 | 250 - 270 分 | 对视唱练耳、乐理和创作能力要求极高。 |

| 音乐传播 | 按综合分排名 | 文化课要求相对更高,综合分计算方式通常为专业70%+文化30%。 | |

| 作曲与作曲技术理论 | 作曲 | 260 - 280 分 | 复杂,录取人数少,对专业能力要求顶尖。 |

| 舞蹈表演 | - | 260 - 280 分 | 川音舞蹈学院也是王牌专业之一,竞争同样激烈。 |

重要提示:

- 合格线 ≠ 录取线:合格线只是让你有资格填报志愿,真正的录取线取决于当年报考该专业的所有考生的最终排名。

- 校区差异:成都武侯校区(戏剧影视学院)的戏剧影视文学、戏剧影视导演等专业的录取分数线,可能与音乐学院的表演专业不同,通常会更高,因为文考要求可能不同或竞争更激烈。

录取数据查询方式

如果您想查询最精确的2025年录取数据,可以尝试以下途径:

- 四川音乐学院招生网:访问川音的官方网站,通常在“招生就业”或“历史信息”栏目中可以找到往年《招生简章》和《录取分数线公示》,这是最权威的来源。

- 四川省教育考试院官网:查询当年四川省艺术类各批次的录取控制分数线。

- 第三方高考数据平台:如“掌上高考”、“高考网”等网站,会整理和公布各高校历年录取数据,但需注意核实其准确性。

对于2025年川音的音乐类录取,可以总结为以下几点:

- 专业实力是硬通货:在绝大多数专业中,校考成绩排名是决定录取与否的唯一关键因素。

- 文化课是“敲门砖”:只要达到四川省艺术类本科线,就满足了文化课的要求,不会因为文化分高而加分,也不会因为文化分只过线几分而被淘汰(除非排名相同,按文化分排序)。

- 信息以官方为准:以上信息是基于普遍情况的回顾,最准确的信息必须以四川音乐学院当年官方发布的《招生简章》和录取公告为准。

希望这份详细的解读能帮助您了解2025年川音的录取情况!

标签: 2025川音音乐类录取分数线查询 2025年四川音乐学院音乐专业录取分数 2025川音音乐艺考录取分数线是多少

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。