核心摘要

2025年,西安美术学院音乐系迎来了历史性时刻——首次面向全国招收本科音乐表演专业学生,这标志着音乐系从研究生教育、成人教育等,正式拓展到了全日制本科学历教育,进一步完善了美院“大美术、大美育”的学科体系,其办学特色非常鲜明,即“美术+音乐”的跨界融合。

2025年招生专业与计划

这是当年最受关注的信息:

-

招生专业:音乐表演

- 学制: 4年

- 学历层次: 本科

- 学位授予: 艺术学学士学位

-

招生计划:

- 当年计划招生 40人。

- 分省计划: 招生计划分配给多个省份,具体名额以各省级招生考试机构公布的为准,主要面向有艺术类招生需求的地区。

-

招生省份:

(图片来源网络,侵删)

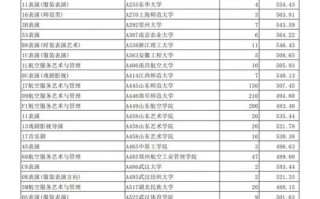

(图片来源网络,侵删)包括陕西、山西、河南、山东、湖南、湖北、江苏、安徽、四川、甘肃、新疆等多个省份。

专业考试内容(校考)

因为是艺术类院校,考生除了参加全国普通高考外,还必须通过西安美术学院组织的专业校考,2025年音乐表演专业的校考内容通常分为以下几部分:

-

主科(占分比重最高)

- 要求: 考生需演奏一首自选乐曲。

- 时长: 通常要求在5-8分钟内完成。

- 考察重点: 演奏技巧、音乐表现力、作品驾驭能力、舞台形象等。

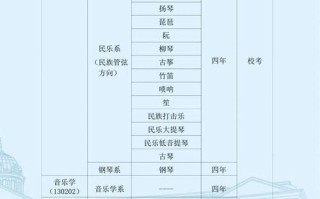

- 乐器: 招生简章会明确列出接受报考的乐器,通常包括钢琴、小提琴、大提琴、长笛、单簧管、二胡、琵琶、古筝等常见中西乐器。

-

视唱练耳(基本乐科)

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 视唱: 现场抽取一条简谱或五线谱进行演唱,考察音准、节奏和读谱能力。

- 练耳: 听辨音程、和弦、节奏等,考察音乐听力和记忆力。

-

基本乐理

笔试形式,考察对音乐基础理论知识的掌握程度,如音程、和弦、调式、节奏、节拍等。

-

面试

- 综合素质考察: 了解考生的学习经历、对音乐的理解和热爱程度。

- 嗓音条件(针对部分考生): 虽然是器乐专业,但有时也会简单了解考生的嗓音条件。

- 回答问题: 考官可能会提问一些与音乐相关的基础问题。

文化课与录取规则

西安美院作为独立设置的艺术院校,有其独特的录取规则:

-

文化课要求: 考生必须参加全国普通高等学校招生文化课考试,且成绩需达到所在省份艺术类本科录取最低控制分数线。

-

专业课要求: 考生必须参加西安美院的专业校考,且成绩合格。

-

综合分计算与录取:

- 录取时,按照专业课成绩(校考成绩)占60%,文化课成绩占40%的比例计算综合分。

- 综合分 = 专业课成绩 × 60% + 文化课成绩 × 40%

- 学校将根据考生的综合分,从高到低择优录取。

特别说明: 这种“文专6:4”或“文专4:6”的比例是很多艺术院校的常见做法,旨在平衡学生的专业能力和文化素养。

办学特色与理念

2025年招生时,西安美院音乐系就明确了自己的定位:

- “大美术”背景下的音乐教育: 依托西安美院深厚的美术、设计、艺术理论等学科资源,音乐系的教学不仅仅是培养演奏员,更注重培养学生的综合艺术素养和审美能力。

- 跨界融合: 鼓励学生参与与美术、影视、戏剧、新媒体等领域的艺术实践,培养具有创新精神和跨界能力的复合型艺术人才。

- 实践导向: 强调舞台实践和艺术实践,为学生提供丰富的演出机会和艺术交流平台。

2025年入学后的培养方向

首届本科学生入学后,课程设置体现了上述特色,除了器乐演奏主科、视唱练耳、乐理、和声、中外音乐史等传统音乐专业课程外,还可能包括:

- 艺术概论

- 美术欣赏

- 音乐与美术的跨界研究

- 舞台灯光与布景基础

- 即兴伴奏

- 室内乐合奏 等

西安美院音乐系2025年的关键词是“开端”与“融合”,它不仅是音乐系自身发展史上的一个重要里程碑,也是西安美院在“大艺术”教育理念上的一次重要实践,对于2025年及之后的学生来说,这意味着他们不仅能接受到专业的音乐表演训练,还能在一个独特的艺术氛围中,探索音乐与视觉艺术的无限可能。

标签: 西安美院音乐系2025招生新变化 西安美院音乐系2025招生政策调整 西安美院音乐系2025招生简章更新