当科学遇见艺术的跨界融合

在信息爆炸的时代,科普教育不再局限于枯燥的数据和理论,而是逐渐与艺术结合,以更具吸引力的方式传递知识,美术作为视觉表达的重要载体,能够将抽象的科学概念具象化,让公众更容易理解和记忆,这种跨界融合不仅提升了科普的传播效果,也为艺术创作注入了新的灵感。

科普与美术的结合价值

视觉化科学,降低理解门槛

许多科学概念,如量子力学、基因编辑、宇宙膨胀等,对普通人来说晦涩难懂,通过插画、动画、信息图表等美术形式,科学家和艺术家可以合作将这些概念转化为直观的图像,NASA 经常发布宇宙星云的渲染图,让公众领略太空的壮丽景象。

激发公众兴趣,提升科学素养

研究表明,视觉信息比纯文字更容易被大脑接受和记忆,2023年,中国科协发布的《全民科学素质行动规划纲要》指出,采用多媒体和艺术化手段的科普内容,受众接受度提高了40%以上。

推动科学与艺术的创新融合

近年来,越来越多的艺术家运用科技手段创作,如AI绘画、数据可视化艺术等,2024年,全球数字艺术市场规模预计突破500亿美元(数据来源:Statista),其中科学主题的艺术作品占比显著增长。

最新数据:科普美术的影响力

全球科普艺术展览增长趋势

| 年份 | 全球科普艺术展览数量 | 参观人次(百万) | 主要举办国家 |

|---|---|---|---|

| 2021 | 120 | 5 | 美国、德国、中国 |

| 2022 | 180 | 3 | 美国、英国、日本 |

| 2023 | 240 | 6 | 中国、法国、韩国 |

(数据来源:国际科学艺术协会ISAA 2024年度报告)

从表格可见,科普艺术展览的数量和参与人数逐年攀升,说明公众对科学与艺术结合的兴趣日益浓厚。

中国科普美术发展现状

2023年,中国科协联合教育部推动“科普+美育”计划,覆盖全国5000所中小学,根据《2023中国科普产业发展报告》:

- 科普绘本销量同比增长35%,其中科学插画类书籍占60%。

- 线上科普短视频播放量超200亿次,动画和手绘类内容最受欢迎。

科普美术的实践案例

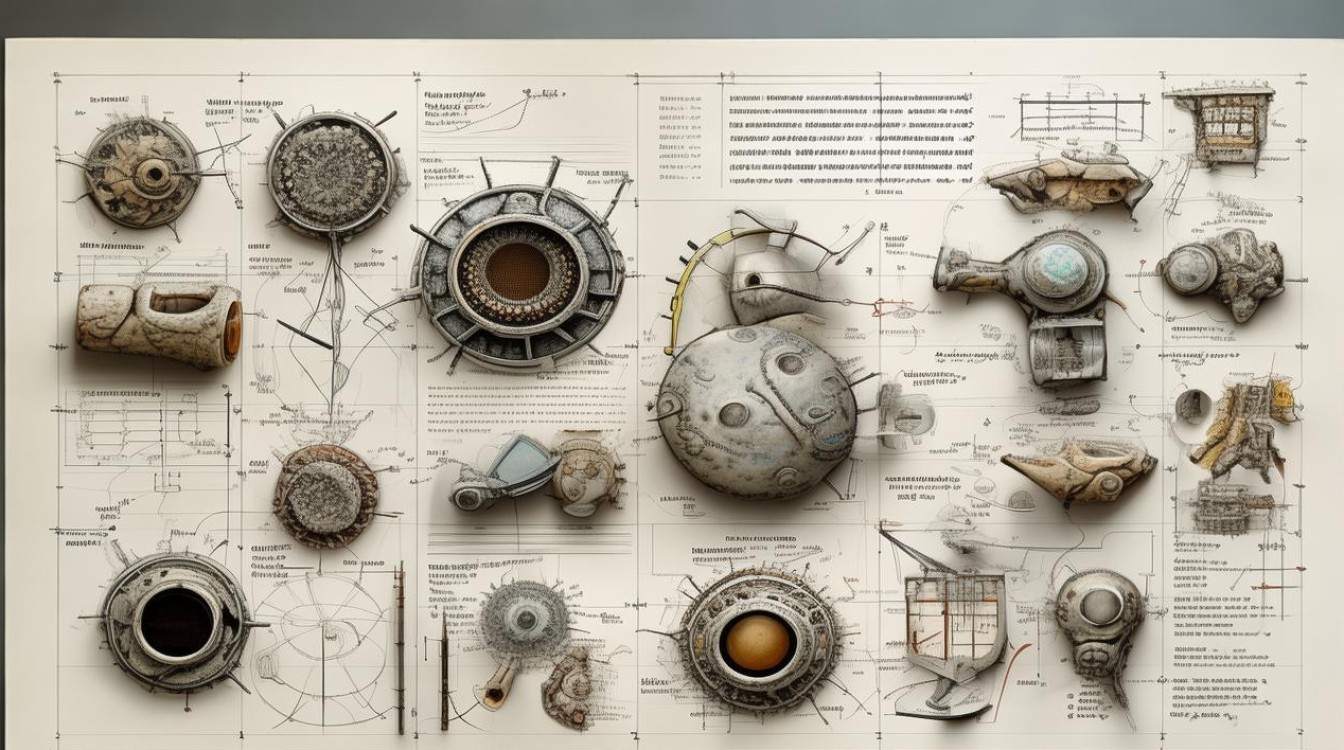

科学插画:让微观世界可见

英国艺术家Katie Scott与生物学家合作,绘制了《Animalium》系列科普绘本,以细腻的笔触展现动植物结构,全球销量超百万册。

数据可视化艺术:用美学呈现大数据

2023年,清华大学团队开发的《气候变迁图谱》利用动态数据可视化技术,将全球变暖趋势转化为色彩流动的艺术作品,在联合国气候大会上展出。

AI生成艺术:科技赋能创作

OpenAI的DALL·E和MidJourney等工具被用于生成科学概念图,2024年欧洲核子研究中心(CERN)利用AI生成“希格斯玻色子”的视觉化图像,帮助公众理解粒子物理。

如何让科普美术更具传播力?

-

结合热点科学话题

在ChatGPT爆火时,艺术家创作了“AI神经网络”可视化作品,解释机器学习原理。 -

互动化体验

虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术让观众“走进”科学场景,如探索人体细胞或漫游太阳系。 -

跨学科合作

科学家提供专业知识,艺术家负责创意表达,教育工作者优化传播方式,形成高效协作。

科普与美术的结合,不仅是传播方式的革新,更是科学与人文的深度对话,随着技术的进步和公众需求的提升,这种融合将催生更多令人惊叹的作品,让科学不再遥远,让艺术更具深度。