艺考主要在每年1月至3月进行

可以把艺考想象成一个分为两步走的“大考”:

(图片来源网络,侵删)

- 专业课考试(校考/联考):这是最核心的考试,时间集中在1月到3月。

- 文化课考试:和普通高考一样,在6月份进行。

详细流程和时间节点

艺考的整个流程可以分为以下几个关键阶段:

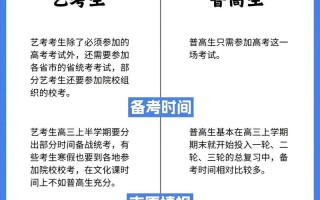

专业集训与备考(前一年的9月 - 12月)

- 时间:通常是高三上学期的9月到12月。

- 艺考生们会离开学校,进入专业的艺考培训机构进行集中、高强度的专业课训练,这个阶段的目标是提升专业水平,准备即将到来的专业课考试。

专业课考试(核心阶段,1月 - 3月)

这是艺考最繁忙、最关键的时期,主要分为两种形式:联考和校考。

省级统考(简称“联考”)

- 目的:由各省教育考试院统一组织,是对本省内艺考生专业基础水平的测试。

- 重要性:

- 对于承认本省联考成绩的院校来说,联考成绩就是录取的唯一专业成绩依据。

- 很多学校的校考会要求考生必须先通过联考,才有资格报名。

- 时间:通常安排在12月到次年1月,各省时间略有不同,

- 北京、河北等省份通常在12月底。

- 山东、河南等省份通常在1月初。

- 具体时间需关注本省教育考试院发布的官方通知。

校考(独立招生院校考试)

(图片来源网络,侵删)

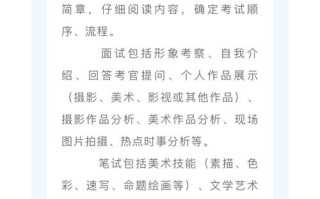

- 目的:由各独立设置的本科艺术院校(如中央美术学院、北京电影学院等)和部分承认校考成绩的综合性大学自行组织的专业考试。

- 重要性:目标是考取这些特定学校的“通行证”。

- 时间:通常在联考之后,从1月中旬持续到3月底,考生需要根据自己目标院校的招生简章,合理安排行程,奔赴不同城市参加考试,时间非常紧张,可能需要连轴转。

高考报名与文化课冲刺(3月 - 6月)

- 3月 - 4月:各校校考成绩陆续公布,考生需要查询自己的是否通过校考。

- 4月 - 5月:文化课复习冲刺,专业课考试结束后,艺考生们会回归学校,全力准备6月份的文化课高考,这段时间非常宝贵,因为近年来艺术类录取对文化课成绩的要求越来越高。

- 6月:参加全国统一高考(文化课考试)。

填报志愿与录取(6月 - 7月)

- 6月底 - 7月初:高考成绩公布,艺术类各批次分数线(文化线和专业线)也同时划定。

- 7月:考生根据自己的专业课成绩(联考或校考成绩)和文化课成绩,在规定时间内填报高考志愿,高校随后进行录取工作。

重要注意事项

- 省份差异:联考时间各省不同,必须以本省教育考试院的官方通知为准。

- 院校差异:校考时间由各招生院校自行决定,必须仔细阅读目标院校当年的《招生简章》,上面会明确写出报名时间、考试时间、地点和具体要求。

- 关注官方渠道:所有信息务必通过官方渠道获取,如:

- 本省教育考试院官网

- 目标院校的招生官网

- 权威的艺考资讯平台

- 切勿轻信非官方的“小道消息”,以免错过关键时间节点。

- 文化课越来越重要:近年来,各大艺术院校在录取时越来越重视考生的文化课成绩,文化课高分在录取时是重要的优势。

总结表格

| 阶段 | 大致时间 | 主要任务 |

|---|---|---|

| 专业集训 | 前一年9月 - 12月 | 集中训练专业课,提升专业水平。 |

| 专业课考试 | 1月 - 3月 | 核心阶段,参加本省联考和目标院校的校考。 |

| 文化课冲刺 | 3月 - 6月 | 校考结束后,全力复习,准备6月高考。 |

| 高考与录取 | 6月 - 7月 | 参加文化课高考,填报志愿,等待录取结果。 |

希望这个详细的解答能帮助您全面了解艺考的时间安排!

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。