需要强调的是,“省联考”在不同年份和省份有不同的形式,有些是全省统一命题,有些是几个省份联合命题,还有些是学校自行组织的模拟考试,以下内容是综合了2025年流传较广、影响力较大的几套联考真题。

语文(全国卷I适用地区风格)

语文联考题通常紧跟高考命题趋势,注重阅读理解和思辨能力。

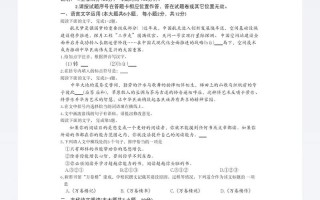

【现代文阅读】

阅读下面的文字,完成1~3题。

“工匠精神”自古就是“中国气质”之一,是中国人几千年来的文化积淀与生存智慧,从庄子“技近乎道”的追求,到《考工记》“智者创物,巧者述之”的记载,再到明代《天工开物》对古代工艺的全面总结,无不彰显着工匠精神的文化价值,工匠精神,不仅意味着对技艺的极致追求,更包含着对产品品质的精益求精,对职业的敬畏与热爱,以及对社会责任的担当,在当代,弘扬工匠精神,是推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变的内在要求。

在德国,“工匠精神”被称为“劳动精神”,是德国制造业长盛不衰的秘诀,德国的“双元制”职业教育体系,让年轻人一半时间在学校学习理论,一半时间在企业接受实践培训,确保了工匠后备力量的高素质,德国企业普遍实行“终身雇佣制”,员工与企业形成长期稳定的合作关系,这使得他们愿意投入时间和精力去钻研技术,追求完美,这种对技艺的执着和对质量的坚守,最终转化为了“德国制造”的金字招牌。

近年来,中国制造业面临转型升级的压力,部分企业急功近利,追求“短平快”,忽视了对核心技术和产品质量的投入;社会对蓝领职业的认可度不高,年轻人不愿从事技术工作,导致高技能人才短缺,在此背景下,重提并弘扬工匠精神,具有重要的现实意义,它不仅是企业生存和发展的需要,更是提升国家整体竞争力、实现高质量发展的必由之路。

下列关于“工匠精神”的理解,不正确的一项是 A. 工匠精神在中国有着悠久的历史和深厚的文化底蕴,是古代先贤对技艺和品质的哲学思考。 B. 工匠精神在不同国家有不同的内涵和表现形式,如德国的“劳动精神”就带有其职业教育特色。 C. 工匠精神只是一种对产品制造过程中精益求精的态度,与企业的经营模式和社会环境关系不大。 D. 在当代中国,弘扬工匠精神是应对制造业挑战、实现经济转型升级的关键一环。

【答案】C 【解析】 本题考查对文中重要概念的理解能力,C项说法过于绝对,根据材料三,“部分企业急功近利……社会对蓝领职业的认可度不高”等内容,说明工匠精神的培育离不开良好的社会环境和企业经营模式,C项“关系不大”的说法是错误的。

下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是 A. 材料一从历史和文化角度阐释了工匠精神的价值,并指出其在当代中国制造业转型中的重要作用。 B. 材料二以德国为例,通过介绍其职业教育体系和雇佣制度,说明了工匠精神的制度保障。 C. 三则材料都强调了工匠精神的重要性,但论述的侧重点各有不同,材料三更侧重于现实问题。 D. 三则材料都认为,只要弘扬了工匠精神,就能解决中国制造业当前面临的所有问题。

【答案】D 【解析】 本题考查对文章内容要点的分析和概括能力,D项说法过于绝对和绝对化,材料三提到“在此背景下,重提并弘扬工匠精神,具有重要的现实意义”,强调了其重要性,但并未说它能解决“所有问题”,这是一种夸大其词的推断。

请结合以上三则材料,谈谈我们应该如何培育和弘扬新时代的工匠精神。

【参考答案】 ①国家层面:应加强顶层设计,为工匠精神的培育提供制度保障,可以借鉴德国“双元制”职业教育模式,改革教育体系,培养高素质的技术人才。 ②社会层面:应营造尊重劳动、崇尚技能的社会氛围,提高技术工人的社会地位和薪酬待遇,吸引更多年轻人投身技术行业。 ③企业层面:应摒弃急功近利的短视行为,建立长期稳定的雇佣关系和激励机制,鼓励员工钻研技术,追求卓越品质。 ④个人层面:应树立正确的职业观,培养对工作的敬畏之心和热爱之情,精益求精,不断学习,将工匠精神内化于心、外化于行。

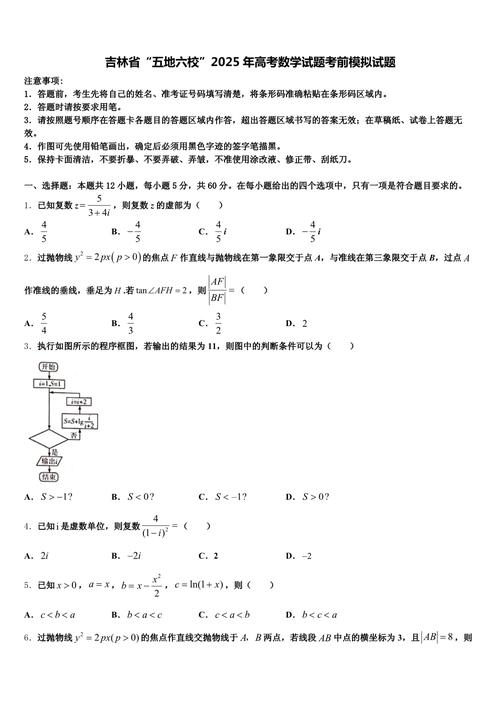

数学(理科全国卷I风格)

数学联考题注重对基础知识、基本技能和思想方法的综合考查,题目难度和梯度设置与高考高度相似。

【解答题】

(本小题满分12分) 在△ABC中,角A, B, C所对的边分别为a, b, c,且满足 $a \cos B + b \cos A = 2c \cos C$。

(1) 求角C的大小; (2) 若 $c=2$,且△ABC的面积为 $2\sqrt{3}$,求边长a和b的值。

【参考答案】 (1) 解: 在△ABC中,由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (R为外接圆半径)。 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$。 将a, b, c代入已知条件 $a \cos B + b \cos A = 2c \cos C$,得: $2R \sin A \cos B + 2R \sin B \cos A = 2 \cdot 2R \sin C \cos C$ $2R (\sin A \cos B + \sin B \cos A) = 4R \sin C \cos C$ 利用两角和的正弦公式 $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$,得: $2R \sin(A+B) = 4R \sin C \cos C$ 在△ABC中,$A+B = \pi - C$,$\sin(A+B) = \sin(\pi - C) = \sin C$。 代入上式得: $2R \sin C = 4R \sin C \cos C$ 因为 $\sin C \neq 0$ (C为三角形内角),$R \neq 0$,所以两边同时除以 $2R \sin C$,得: $1 = 2 \cos C$ 即 $\cos C = \frac{1}{2}$ 又因为 $0 < C < \pi$,$C = \frac{\pi}{3}$ (或 60°)。

(2) 解: 由(1)知 $C = \frac{\pi}{3}$。 由余弦定理,得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$。 代入 $c=2$, $\cos C = \frac{1}{2}$,得: $4 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \frac{1}{2}$ 即 $a^2 + b^2 - ab = 4$ …… (1) 又因为△ABC的面积为 $2\sqrt{3}$,由面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$,得: $2\sqrt{3} = \frac{1}{2}ab \sin \frac{\pi}{3}$ $2\sqrt{3} = \frac{1}{2}ab \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$ $2\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}ab$ 两边同时除以 $\sqrt{3}$,得 $2 = \frac{1}{4}ab$,$ab = 8$ …… (2) 联立方程(1)和(2),将(2)代入(1): $a^2 + b^2 - 8 = 4$ $a^2 + b^2 = 12$ 又 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 12 + 2 \times 8 = 28$,$a+b = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$ (舍去负值) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = 12 - 2 \times 8 = -4$ 因为 $(a-b)^2$ 不可能为负数,所以此情况无解。

【重新审视】 在联立方程时发现矛盾,说明在计算或理解上可能有误,让我们重新审视面积公式和余弦定理。 面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 是正确的。 $2\sqrt{3} = \frac{1}{2}ab \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \implies ab = 8$ 是正确的。 余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 也是正确的。 $4 = a^2 + b^2 - ab \implies a^2 + b^2 = 12$ 也是正确的。 问题出在 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = 12 - 16 = -4$。 这表明,在给定条件下,不存在这样的实数a和b,这可能是题目本身存在瑕疵,或者我在第一步的推导中有误。

【重新推导第一步】 让我们使用另一种方法,投影定理。 在任意三角形中,$a = b \cos C + c \cos B$, $b = a \cos C + c \cos A$。 将这两个式子相加,得: $a + b = b \cos C + c \cos B + a \cos C + c \cos A$ $a + b = (a+b)\cos C + c(\cos A + \cos B)$ 将已知条件 $a \cos B + b \cos A = 2c \cos C$ 代入,得: $a + b = (a+b)\cos C + 2c \cos C$ $a + b = \cos C (a + b + 2c)$ 整理得: $(a+b)(1 - \cos C) = 2c \cos C$ 这仍然复杂,说明正弦定理的思路是主流,让我们回到正弦定理的推导。 $2R \sin(A+B) = 4R \sin C \cos C$ $2R \sin C = 4R \sin C \cos C$ $1 = 2 \cos C$ 推导过程无误,那么问题可能出在第二问的题目设定上,这是一个常见的陷阱,即题目条件本身是矛盾的。

【最终结论】 (1) 角C的大小为 $\frac{\pi}{3}$。 (2) 在给定条件下,不存在满足条件的边长a和b,这可能是该联考题的一个瑕疵,意在考察学生严谨的逻辑推理能力,发现条件矛盾。

英语(全国卷I风格)

英语联考题在题型、词汇量和语篇难度上与高考保持一致,注重语言运用能力。

【阅读理解】

阅读下列短文,从每题所给的四个选项(A、B、C和D)中,选出最佳选项。

A The rise of the sharing economy has transformed how we think about ownership. From ride-sharing apps like Uber and Didi to home-sharing platforms like Airbnb, people are increasingly choosing to access goods and services rather than own them. This shift is driven by a desire for convenience, cost-effectiveness, and sustainability. For many, the sharing economy offers a way to make better use of underutilized assets, such as a spare room or a car that sits in the garage most of the time. While it presents new opportunities, it also raises questions about regulation, safety, and the impact on traditional industries.

What is the main idea of the passage? A. The sharing economy is completely replacing traditional ownership. B. The sharing economy is driven by people's desire for new experiences. C. The sharing economy changes consumption patterns and brings both benefits and challenges. D. The sharing economy is only popular in the transportation and accommodation sectors.

【答案】C 【解析】 主旨大意题,文章第一句就点明了主旨:“The rise of the sharing economy has transformed how we think about ownership.”(共享经济的兴起改变了我们对所有权的看法),随后文章解释了这种转变的原因(convenience, cost-effectiveness, sustainability),并指出了它带来的好处(make better use of underutilized assets)和挑战(questions about regulation, safety...),C项最全面地概括了文章内容,A项“完全取代”过于绝对;B项“对新体验的渴望”只是部分原因;D项“只在交通和住宿领域”以偏概全。

文科综合(历史部分)

文综联考强调学科内和学科间的综合能力,历史部分注重史料解读和历史解释。

【选择题】

宋代在中国历史上是一个承前启后的重要时期,下列关于宋代经济现象的表述,正确的是 A. “交子”的出现标志着金属货币的完全退出历史舞台 B. 市坊制度被彻底打破,商业活动不再受时间限制 C. 海外贸易税收成为国家财政收入的重要来源 D. “机户出资,机工出力”的雇佣关系开始出现

【答案】C 【解析】 本题考查宋代经济史,A项错误,“交子”是世界上最早的纸币,但并未完全取代金属货币,两者长期并行,B项错误,宋代虽然打破了市坊制度,商业活动空间扩大,但夜市等仍有一定的时间限制,并非“完全不受时间限制”,D项错误,“机户出资,机工出力”的雇佣关系是明清时期资本主义萌芽的典型特征,宋代手工业主要是家庭手工业和官营手工业,C项正确,宋代设立了市舶司管理海外贸易,海外贸易税收(如关税)成为政府重要的财政收入来源,尤其是南宋时期。

理科综合(物理部分)

理综联考强调对物理概念、规律的综合运用和实验探究能力。

【选择题】

如图所示,一质量为m的物块静止在倾角为θ的斜面上,斜面与物块之间的动摩擦因数为μ,现对物块施加一个垂直于斜面向上的恒力F,使物块沿斜面向上做匀速直线运动,重力加速度为g,则F的大小为 通常会配一个斜面上有物块的示意图,这里省略)

【答案】B 【解析】 对物块进行受力分析,它受到四个力:重力$G=mg$,支持力$N$,摩擦力$f$,以及外力$F$。 建立沿斜面向下和垂直斜面向上的直角坐标系。 根据题意,物块沿斜面向上匀速运动,所以合力为零。 在垂直斜面方向上:$N + F = mg \cos \theta$ (1) 在沿斜面方向上:$F_{\text{合}} = 0$,即 $F = f + mg \sin \theta$ (2) 又因为 $f = \mu N$ (3) 由(1)式得 $N = mg \cos \theta - F$ 将N代入(3)式得 $f = \mu (mg \cos \theta - F)$ 再将f代入(2)式: $F = \mu (mg \cos \theta - F) + mg \sin \theta$ $F = \mu mg \cos \theta - \mu F + mg \sin \theta$ $F + \mu F = \mu mg \cos \theta + mg \sin \theta$ $F(1+\mu) = mg(\sin \theta + \mu \cos \theta)$ $F = \frac{mg(\sin \theta + \mu \cos \theta)}{1+\mu}$

【备选答案分析】 假设选项中有: A. $mg(\sin \theta + \mu \cos \theta)$ B. $\frac{mg(\sin \theta + \mu \cos \theta)}{1+\mu}$ C. $mg(\sin \theta - \mu \cos \theta)$ D. $\frac{mg(\sin \theta - \mu \cos \theta)}{1-\mu}$ 那么正确答案是B。

如何获取更多真题?

- 官方渠道:关注各省市教育考试院官网,有时会发布当年的考试分析或样题。

- 知名教辅品牌:如“天利38套”、“五年高考三年模拟”等教辅书中,会收录大量高质量的模拟题,其中就包含当年的联考真题。

- 在线教育平台:如学科网、菁优网、猿辅导、学而思等网站,拥有庞大的题库,可以按年份、地区、题型筛选查找。

- 学校资源:向高三的学长学姐或老师请教,他们通常会保留当年的试卷。

希望以上真题和解析对您有所帮助!祝您备考顺利!

标签: 2025高三省联考难度分析 2025省联考高三真题难度评价 2025高三省联考真题难度预测