2025年重庆美术联考总体概况

2025年重庆美术联考全称为“重庆市普通高校招生艺术类专业统一考试”,由重庆市教育考试院组织,对于所有报考市内外高校美术类专业的重庆考生来说,联考成绩是专业录取的“通行证”,绝大多数高校承认并使用联考成绩作为录取依据。

考试时间: 2025年12月8日(星期日)

考试科目及总分: 总分设置为 300分,具体科目和分值如下:

- 素描: 100分

- 色彩: 100分

- 速写: 100分

各科目具体考试内容与要求

素描 (100分)

-

- 静物写生通常为2-3件不同质地、形状的静物(如陶罐、水果、蔬菜、书本、文具等)组合而成,并配有不同衬布,2025年的具体静物组合可能已不可考,但根据当年的趋势,静物组合的复杂度和生活化程度有所增加,旨在考察学生的观察能力和对复杂形体的概括能力。

-

考试要求:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 构图完整: 物体摆放合理,画面主次分明,空间关系得当。

- 造型准确: 对物体的形体结构、比例关系有准确的理解和表现。

- 明暗与空间: 正确处理光影关系,表现出物体的体积感、质感和画面的空间感。

- 整体与深入: 能够把握画面的整体关系,同时在关键部位进行深入刻画。

- 工具与技法: 要求使用铅笔或炭笔,在8开画纸上完成,画面需体现出一定的素描表现技巧。

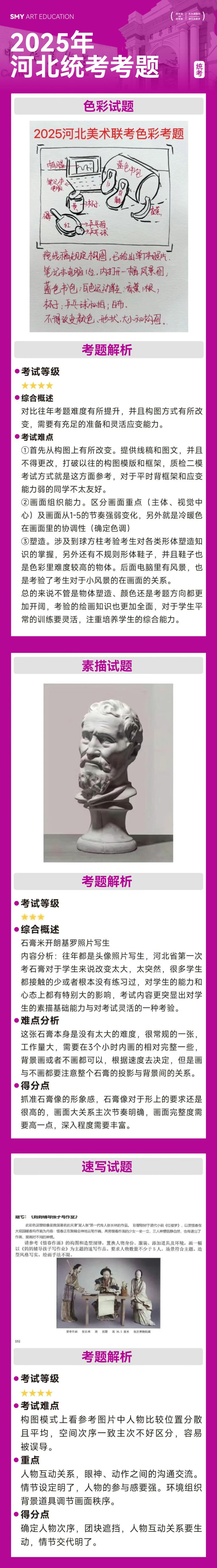

色彩 (100分)

-

- 静物写生,与素描科目使用同一组静物,但更侧重于色彩的表现,静物组合通常包含不同色彩、不同质感的物体,以及多块不同颜色的衬布。

-

考试要求:

- 构图与色调: 构图完整,色调和谐统一,能准确把握画面的整体色彩氛围。

- 色彩关系: 正确表现物体之间的色彩冷暖、明度、纯度对比与协调关系。

- 塑造与质感: 运用色彩塑造出物体的体积感和空间感,并能表现出不同物体的质感(如陶罐的粗糙、水果的光滑、金属的反光等)。

- 笔触与技巧: 笔触运用应富有表现力,能够服务于形体塑造和色彩表达。

- 工具与技法: 水粉或水彩均可(但绝大多数考生选择水粉),在8开画纸上完成。

速写 (100分)

-

- 人物动态写生,2025年重庆联考速写的一大特点是 “双人组合动态” 或 “人物与环境互动”,题目通常会给出一个明确的场景,两位同学正在交谈”、“一位老人正在给小朋友讲故事”、“一位环卫工人在清扫街道”等,考生需要根据要求,在规定时间内画出符合题目要求的动态场景。

-

考试要求:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 动态准确: 人物的动态、比例、结构要基本准确,生动自然。

- 场景完整: 画面要包含题目所要求的场景元素,人物与环境的关系要处理得当。

- 构图合理: 画面主次分明,构图完整,有疏密变化。

- 表现手法: 能够用简练、概括的线条表现出人物的基本形态和动态特征,并能适当添加一些细节和明暗关系。

- 时间限制: 速写考试时间通常为30分钟,对考生的观察力、记忆力和快速表现能力要求极高。

2025年重庆美术联考的特点与影响

-

速写科目的变革: 2025年的速写考试明确要求 “命题创作” 和 “场景组合”,这标志着重庆联考速写从早期的单人写生向更具综合性和故事性的方向转变,这不仅仅是画得快,更考察了学生的观察能力、生活体验能力、构图能力和叙事能力,对学生的综合素质要求更高。

-

强调基础与能力并重: 尽管速写有变化,但素描和色彩依然延续了考察基础造型能力的主线,整个联考体系强调学生在扎实的基本功之上,具备一定的艺术感受力和表现力。

-

联考成绩的重要性凸显: 随着全国艺术招生政策的调整,承认和使用联考成绩的高校逐年增多,2025年重庆联考的重要性已经不言而喻,联考成绩直接决定了考生能报考哪个层次的院校,是冲击校考还是全力备战文化课的关键节点。

-

竞争依然激烈: 作为美术生大省,重庆的联考竞争非常激烈,300分的总分,一个科目发挥失常就可能对最终录取产生巨大影响,考生需要在三科上均衡发展,不能有明显短板。

2025年重庆美术联考是一场承上启下的重要考试,它既巩固了对素描、色彩等传统基础科目的考察,又通过 “命题场景速写” 的形式,对考生的综合艺术素养提出了新的要求,这次考试的模式和难度,为后来的重庆美术生提供了重要的备考参考,也影响了重庆地区美术基础教育的方向,对于经历过那场考试的考生来说,那年的冬天和画室里的灯光,至今仍是深刻的记忆。

标签: 2025重庆美术联考科目与形式解析 2025重庆美术联考内容变化趋势 2025重庆美术联考备考攻略与技巧