2025年艺考的年龄政策与高考政策基本一致,核心原则是 “应届”与“往届” 并存,但有一个明确的年龄上限。

核心要点

- 基本要求:考生必须遵守中华人民共和国宪法和法律,高级中等教育学校毕业或具有同等学力。

- 年龄上限:报考普通高等学校艺术类专业招生的考生,年龄原则上不超过22周岁。

- 特殊放宽:报考表演、编剧、作曲、导演、史论专业,年龄可以放宽到30周岁,婚否不限。

- “应届”身份:高级中等教育学校毕业或具有同等学力的应届、往届毕业生均可报考。

详细解读

年龄限制的普遍情况(22周岁)

对于绝大多数艺术类专业,如美术、音乐(非表演)、舞蹈、播音主持、摄影、设计等,年龄要求是:

- 截止日期:计算年龄的截止日期是 2025年8月31日。

- 具体算法:考生出生于 1996年9月1日及以后 的,方符合年龄要求。

- 举例:一位考生出生于1996年9月1日,到2025年9月1日他/她正好满22周岁,符合报考条件,如果出生于1996年8月31日,到2025年8月31日他/她已满22周岁,也符合报考条件。

年龄限制的特殊放宽(30周岁)

这个年龄放宽政策主要针对一些对生活阅历和创作经验要求较高的专业,通常被称为“特殊专业”,这些专业包括:

- 表演:如戏剧影视表演、戏曲表演等。

- 编剧

- 作曲

- 导演:如戏剧影视导演。

- 史论:如艺术史论、美术史论等。

对于这些专业的考生,年龄要求放宽到 30周岁(截止2025年8月31日),这意味着这些专业的考生出生于 1988年9月1日及以后 即可报考。

“应届”与“往届”考生的区别

- 应届毕业生:指在2025年6月毕业的高级中等教育学校(普通高中、中专、职高、技校)的学生,他们拥有高中毕业证书。

- 往届毕业生:指在2025年及之前毕业的学生,或者通过自学、培训等方式达到高中毕业文化水平的社会考生(即“同等学力”人员)。

重要提示:无论是应届生还是往届生,只要满足上述年龄要求和学历要求,都有资格报名参加艺考,年龄限制并不区分应届和往届。

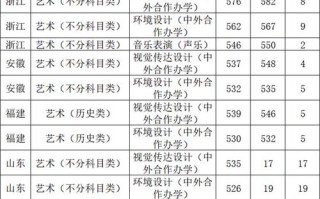

总结表格

| 专业类别 | 年龄要求 | 年龄计算截止日期 | 允许报考的出生日期范围(举例) |

|---|---|---|---|

| 普通艺术类专业 (美术、音乐学、设计、播音等) | 原则上不超过22周岁 | 2025年8月31日 | 1996年9月1日及以后 |

| 特殊艺术类专业 (表演、导演、编剧、作曲、史论等) | 可以放宽到30周岁 | 2025年8月31日 | 1988年9月1日及以后 |

温馨提示

- 官方文件为准:以上信息是基于2025年国家和各省份发布的《普通高等学校艺术类专业招生工作办法》进行的总结,最准确的来源是您所在省份的教育考试院发布的官方招生简章,每年政策可能会有微调,务必以当年的官方文件为准。

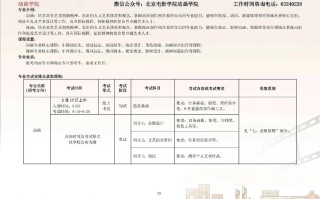

- 关注院校特殊要求:除了国家规定的年龄上限,部分顶尖艺术院校(如中央戏剧学院、北京电影学院等)可能在招生简章中提出更具体的或额外的要求,在报名前,一定要仔细阅读目标院校的招生简章。

- 提前准备:如果您是往届生或年龄接近上限,请务必提前准备好相关的学历证明(如高中毕业证)和身份证明材料,以免耽误报名。

希望这个详细的解答能帮助到您!

标签: 2025艺考年龄限制多少岁 2025艺考报名年龄要求 2025艺考最大年龄限制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。