济南大学作为一所综合性大学,其音乐类专业通常不直接组织“校考”(校考是学校自己组织的专业考试),而是承认各省的“统考”或“联考”成绩。

(图片来源网络,侵删)

您想查询的“济南大学音乐联考成绩”,实际上指的是 “山东省音乐类专业统一测试(联考)成绩”,以及这个成绩如何用于报考济南大学。

以下是详细解读:

联考成绩是什么?

- 全称:山东省普通高等学校招生音乐类专业统一考试。

- 组织方:山东省教育招生考试院。

- :通常包括 专业科目 和 文化科目 两部分。

- 专业科目(联考成绩):这是您问题中的核心,它又细分为:

- 主项:考生选择的专业方向,如声乐、器乐(钢琴、古筝、小提琴等)、舞蹈等。

- 副项:除主项外的另一项技能。

- 视唱练耳:音乐基础能力测试。

- 乐理:音乐理论基础。

- 文化科目:即全国普通高等学校招生文化课统一考试(高考)成绩。

- 专业科目(联考成绩):这是您问题中的核心,它又细分为:

如何查询山东省音乐联考成绩?

山东省音乐联考的成绩由山东省教育招生考试院统一发布,查询方式通常是:

- 官方网站:登录 山东省教育招生考试院官网 (

http://www.sdzk.cn/)。 - 查询时间:一般在每年 3月份 左右公布(具体时间请以官方通知为准)。

- 查询入口:官网会开通专门的“成绩查询”系统,考生需要输入自己的 身份证号、 考生号 等个人信息进行查询。

- 其他渠道:也可以关注山东省教育招生考试院的官方微信公众号,通常会同步推送查询入口。

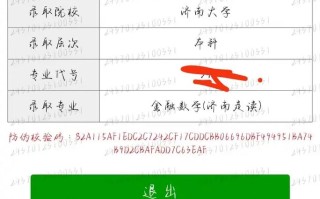

济南大学如何使用联考成绩?

济南大学在录取音乐类专业考生时,会采用山东省的联考成绩作为专业资格的依据,录取规则通常是 “专业成绩合格,按文化成绩从高到低择优录取” 或 “按综合分从高到低择优录取”。

具体到济南大学,请务必以当年发布的 《济南大学招生章程》 为准,以下是几种常见的录取方式:

-

文化成绩排序

- 前提:考生必须通过山东省音乐联考,且联考成绩达到学校规定的合格线(通常是山东省联考本科线)。

- 录取:在所有专业合格的考生中,学校只根据 高考文化课成绩 从高到低进行排序录取,联考成绩只作为“门槛”,不计入最终排序。

-

综合分排序

- 前提:同样要求联考成绩合格。

- 录取:将 高考文化课成绩 和 山东省音乐联考专业成绩 按照一定的比例计算出一个 综合分,然后根据综合分从高到低进行排序录取。

- 计算公式示例(以2025年为例,具体以当年章程为准):

综合分 = 高考文化成绩 × 30% + 专业联考成绩 × 750/300 × 70%- 说明:这个公式的目的是将不同分值的成绩(文化分通常是750分,专业联考分通常是300分)放在同一维度进行比较。

750/300是一个转换系数。

- 说明:这个公式的目的是将不同分值的成绩(文化分通常是750分,专业联考分通常是300分)放在同一维度进行比较。

如何查询济南大学的录取结果?

在山东省教育招生考试院公布高考成绩和分数线后,会进行志愿填报和投档,考生可以通过以下方式查询自己是否被济南大学录取:

- 山东省教育招生考试院官网:查询官方的录取结果和投档信息。

- 济南大学本科招生网:这是最直接的渠道,学校会及时发布录取通知、录取分数线、录取查询入口等。

- 网址:通常在济南大学官网首页可以找到“招生信息网”或“本科招生”的链接。

- 济南大学官方微信公众号:也会推送录取查询的相关信息。

总结与建议

- 核心要点:济南大学音乐类专业使用 山东省音乐联考成绩 作为专业录取依据,不单独组织校考。

- 查询联考成绩:请关注 山东省教育招生考试院官网 在 3月份 左右发布的查询通知。

- 录取规则:务必仔细阅读 当年最新的《济南大学招生章程》,确认录取是按“文化分”还是“综合分”进行,这是最关键的一步。

- 查询录取结果:高考志愿填报结束后,关注 济南大学本科招生网 的官方通知。

强烈建议:直接访问 济南大学本科招生网,查找最新的招生简章和招生章程,这是获取最准确、最权威信息的唯一途径。

标签: 济南大学音乐联考成绩查询时间 济南音乐联考成绩公布日期 济南大学艺考成绩什么时候出

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。