了解考题的目的,更重要的是分析其考察趋势和备考重点,而不仅仅是记住某一年考了什么。

(图片来源网络,侵删)

江西省美术联考科目与分值

明确联考的科目和分值,这有助于理解考试的整体结构:

- 素描:100分

- 速写:100分

- 色彩:100分

- 总分:300分

往年考题回顾与分析 (按科目划分)

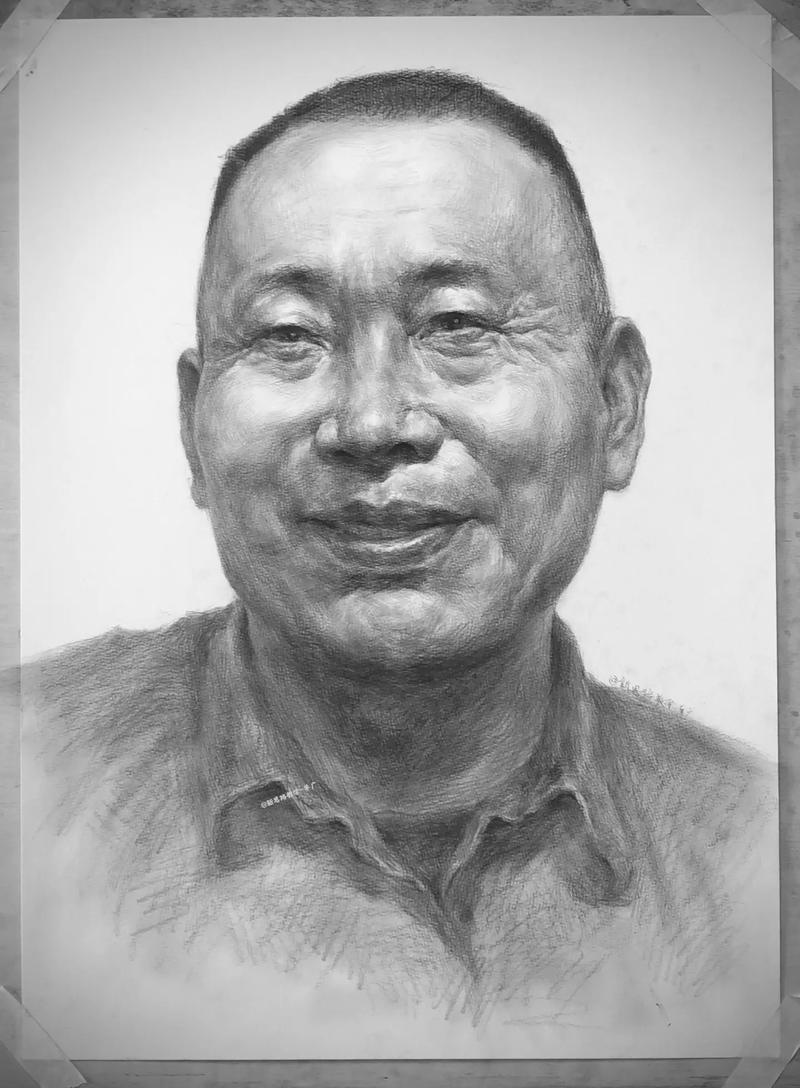

素描

素描是造型的基础,江西省联考素描题目通常以人物头像写生为主,偶尔出现静物或石膏像。

近年考题趋势:

- 稳定为主,偶有变化:绝大多数年份都是考真人头像写生,考察学生对人物结构、比例、透视、光影和质感的把握能力。

- 强调结构与体积:评分标准越来越看重对头部骨骼、肌肉结构的理解,而不仅仅是表面的光影。

- 注重画面完整性与表现力:要求画面关系明确,黑白灰层次分明,能生动地表现出模特的个性和精神状态。

部分年份考题举例:

(图片来源网络,侵删)

- 2025年:男青年正面头像写生,要求:写实手法,构图完整,造型准确,结构严谨,体积感强,注重人物神态刻画。

- 2025年:女青年四分之三侧面头像写生,要求:写实手法,构图完整,结构准确,黑白灰关系明确,空间感、质感表现充分。

- 2025年:男青年四分之三侧面头像写生。

- 2025年:中年男性正面头像写生。

- 2025年:男青年戴眼镜正面头像写生。(这个题目增加了眼镜这一复杂元素,对细节刻画和透视提出了更高要求)

- 2025年:女青年侧面头像写生。

- 2025年:男青年四分之三侧面头像写生。

- 2025年:中年男性四分之三侧面头像写生。

备考建议:

- 夯实基础:反复练习不同年龄、性别、角度的人物头像写生,尤其要掌握“三庭五眼”等基本比例规律。

- 研究结构:学习头部骨骼(颧骨、额骨、下颌骨)和肌肉(咬肌、颧肌等)的穿插关系,做到“知其所以然”。

- 加强默写:在写生的基础上进行默写练习,巩固对结构和形态的记忆。

- 培养整体观:作画时始终保持整体观察,先大后小,先整体后局部,避免陷入细节而失去整体感。

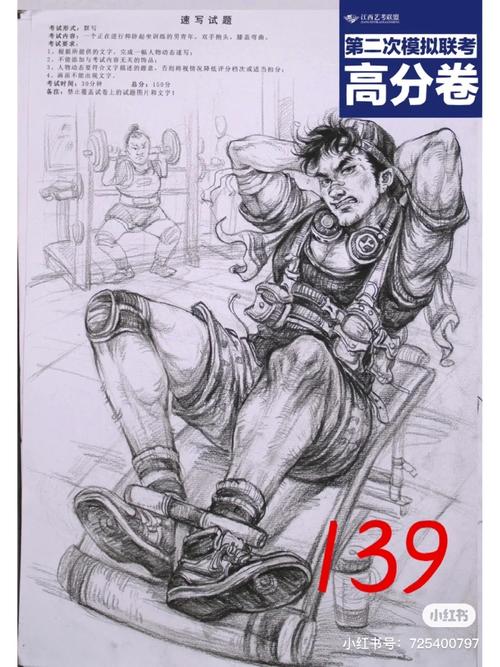

速写

速写考察的是学生捕捉动态、概括形体和组织画面的能力,江西省联考速写题目类型较为丰富。

近年考题趋势:

- 场景速写成为主流:从单纯的人物动态速写,逐渐过渡到包含人物组合、道具和环境的场景速写,这要求学生不仅有扎实的单人造型能力,还要有构图和叙事能力。

- 动态生动性是关键:评分非常看重人物动态的自然、舒展和生动性,避免僵硬和概念化。

- 注重画面节奏与疏密:通过人物高低、前后、疏密的安排,形成画面的节奏感和美感。

部分年份考题举例:

- 2025年:以“课间”为主题,进行场景速写,要求:至少包含3个人物,有适当的道具和环境,体现人物之间的互动关系。

- 2025年:以“集市一角”为主题,进行场景速写,要求:至少包含3个人物,有环境,构图完整,动态生动。

- 2025年:双人组合速写(一个坐着看书,一个站着看窗外)。

- 2025年:三人组合速写(一个拉小提琴,一个听,一个看谱)。

- 2025年:以“校园生活”为主题,进行场景速写。

- 2025年:单人动态速写(站姿,手拿手机)。

- 2025年:双人组合速写(一个扫地,一个倒垃圾)。

备考建议:

- 多画动态线:用简单的线条快速捕捉人物的核心动态和趋势。

- 积累生活素材:多观察生活中的各种动态和场景,可以拍照作为素材库。

- 练习构图:学习三角形、C形、S形等构图形式,让画面更有张力。

- 加强默写与创作能力:尝试根据一个主题,自己构思并画出包含多个人物的场景速写。

- 控制时间:平时练习就要严格按照考试时间(通常是30分钟)进行,培养快速作画的能力。

色彩

色彩主要考察学生对色彩规律的理解、色彩感受力以及运用色彩塑造形体的能力,江西省联考色彩题目以静物写生为主。

近年考题趋势:

- 静物组合丰富:通常包含水果、蔬菜、花卉、器皿(如陶罐、酒瓶、不锈钢、碗盘等)、衬布等多种元素,考察学生的色彩搭配和画面组织能力。

- 强调色调统一:整个画面的色彩倾向(如暖色调、冷色调、灰色调)必须和谐统一。

- 质感表现:要求能区分出陶罐的粗糙、不锈钢的光滑、水果的水润、花卉的柔嫩等不同质感。

部分年份考题举例:

- 2025年:静物写生一个白色瓷盘,一个陶罐,三个苹果,两个梨,一个柠檬,两块衬布(一块浅灰,一块深蓝),要求:色彩关系和谐,色调统一,构图完整,空间感强,质感表现充分。

- 2025年:静物写生一个深色陶罐,一个白色瓷碗,一个不锈钢勺子,三个橘子,一个西红柿,两块衬布(一块暖色,一块冷色)。

- 2025年:静物写生一个浅色陶罐,一个深色花瓶,一个玻璃杯,三个梨,两个圣女果,几片绿叶,两块衬布。

- 2025年:静物写生一个褐色陶罐,一个白色瓷盘,两个鸡蛋,一个面包,两个西红柿,两块衬布。

- 2025年:静物写生一个蓝色花瓶,一个白色瓷盘,一个苹果,两个梨,一个高脚杯,两块衬布。

- 2025年:静物写生一个深色陶罐,一个白色瓷碗,一个玻璃杯,三个橘子,几块衬布。

备考建议:

- 理解色彩原理:熟练掌握色相、明度、纯度、冷暖、补色等基本概念。

- 大量调色练习:准备一个色彩小稿本,每天练习不同物体的固有色、光源色和环境色,熟悉各种颜色的混合。

- 整体观察与概括:不要一开始就陷入细节,先确定画面的大色调和黑白灰关系。

- 塑造与表现:用色彩来塑造体积和空间,注意笔触的变化和运用,增强画面的表现力。

- 专项训练:对陶罐、金属、玻璃、水果等不同质感的物体进行专项练习,掌握其表现技巧。

总结与备考策略

- 紧跟大纲,回归基础:无论题目如何变化,考察的都是最基本的造型能力、色彩能力和构图能力,万变不离其宗,把基础打牢是应对一切变化的最好方法。

- 全面发展,均衡发展:素描、速写、色彩三门科目要均衡练习,不能有短板,联考看总分,任何一门拖后腿都会影响最终成绩。

- 勤于思考,善于总结:画完一张画不能就这么算了,要多思考,对比范画和优秀作品,找出自己的不足,并思考如何改进。

- 模拟考试,适应节奏:在考前进行几次完整的模拟考试,严格按照考试时间和流程进行,提前适应考试氛围,合理分配时间。

- 关注动态,调整方向:多关注本省的美术联考政策和考试说明,了解最新的考试动态和评分标准,及时调整自己的备考方向。

希望这份详细的总结能对您有所帮助!祝您备考顺利,金榜题名!

标签: 江西美术联考考题汇总 江西联考素描色彩考题

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。